光模块技术对决:LPO与CPO,谁能主导未来数据中心的光互联?

在数据中心和高性能计算(HPC)领域,光互联技术已经成为网络架构中的核心组成部分。随着数据传输速率和网络带宽的需求不断提高,光模块技术也经历了从传统的可插拔光模块到更先进的LPO(Linear Pluggable Optics,线性可插拔光模块)和CPO(Co-Packaged Optics,共封装光模块)技术的演变。这两项技术在功耗、延迟、成本、应用场景和扩展性等方面各有特点,本文将深入分析LPO与CPO的性能对比,并探讨它们在未来数据中心、云计算和超级计算环境中的发展潜力。

一、LPO与CPO

光互联技术的两大竞争者 随着数据量的爆炸性增长,尤其是大数据、人工智能(AI)、5G及云计算的普及,数据中心面临着前所未有的带宽和性能压力。光互联技术因此成为了核心技术之一。LPO和CPO作为两项新兴的光模块技术,各自在满足数据传输需求的同时,展现出了不同的特点与挑战。

LPO(Linear Pluggable Optics)技术概述:

LPO技术是一种基于直接驱动的光模块技术,采用DSP-free(去DSP)架构,由主机芯片处理信号,而非依赖光模块内的数字信号处理器(DSP)和时钟数据恢复(CDR)芯片。通过直接驱动激光二极管(LD),LPO简化设计结构,提升功耗与延迟表现。这种技术通常适用于短距离的高速数据传输,如数据中心内部交换机和服务器之间的连接。

LPO的核心优势:

低功耗 :节省模块侧功耗可达35%-50%【来源:Lumentum、Broadcom技术资料】。

低延迟 :去除DSP及CDR模块,显著降低延迟,适合实时传输和高频交易。

模块化兼容 :采用QSFP-DD或OSFP标准封装,支持热插拔,兼容现有交换架构,维护简便。

LPO的挑战:

传输距离有限 :DSP-free架构缺乏FEC误码校正,传输距离多在500米以内,长距离场景误码率高。

标准化初期 :OIF和Linear Drive MSA正在推进标准化,但跨厂商兼容性仍有待增强。

CPO(Co-Packaged Optics)技术概述:

CPO是一种集成化光电子技术,通过将光引擎与交换芯片(ASIC)共封装在同一模块内,实现超短SerDes距离、最小延迟及最大功耗效率。CPO广泛采用硅光子学技术,目标是为超大规模AI和云计算数据中心提供下一代超高密度互联方案。

CPO的核心优势:

高带宽密度 :支持800G至1.6T及以上速率,满足未来AI模型训练/推理对IO的大带宽需求。

低功耗/低延迟 :SerDes路径缩短,高度集成消除板间信号耗损,整机功耗降低30%-50%。

系统集成度高 :适合布线密度高、空间敏感型架构,如AI HPC服务器和芯粒级互联。

CPO的挑战:

技术门槛高 :封装工艺复杂,硅光/光电封装厂商与交换芯片厂商间协同困难。

维护不便 :故障通常需整板更换,热插拔难度高,生态兼容性尚未建立。

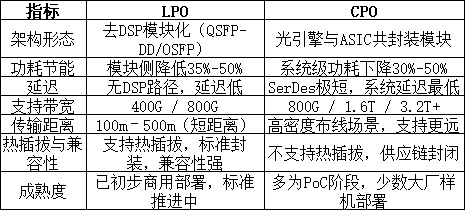

二、性能对比:谁能提供更高效的光互联?

三、扩展性与市场发展:哪个方案更符合未来需求?

LPO目前已进入量产阶段,适用于以性价比为核心诉求的中短距离数据中心,预计将在下一代800G升级周期中广泛部署。尤其在Top-of-Rack与机架间AI通信路径中表现优异。

而CPO作为面向未来的系统级技术路线,因其高密度、高集成、极致能效等优势,成为应对超大模型集群IO瓶颈的关键解法。Meta、Broadcom、NVIDIA等均已开始小规模验证其部署路径。未来随着制造成本下降、硅光封装成熟,其有望成为“冷板式AI集群”中的基础网络形态。

四、结语:取舍的权衡

LPO与CPO并非完全替代关系,而是针对不同应用场景的结构性技术路线。对于追求短期成本效益与可维护性的部署环境,LPO更具吸引力。而对于以大模型、数据密集为核心的长期系统架构,CPO无疑是更具前瞻性的选择。

在未来5年内,LPO与CPO将持续在市场中并存,其生态成熟度、代工产能与行业标准进展,将共同决定其在各类AI数据中心与HPC架构中的定位。