PCB之后,谁是下一个AI板块龙头?

近期,A股AI行情进入分水岭。光模块兑现行情以中际旭创、新易盛双双交出炸裂财报为顶点,PCB板块也在订单释放后陷入高位横盘。前排龙头高处不胜寒,资金却并未停留——它们已经开始调仓,不再等行情收官。

聪明的钱永远不追高,它们要的是下一棒的“确定性”——能接得住逻辑,又撑得起业绩。真正的资金轮动,不是为了制造新概念,而是寻找那个“能讲新故事,也能兑现真利润”的新主线。

现在,这条新主线已经浮出水面:它不在你熟悉的旧王者里,而藏在AI系统的隐性瓶颈中——散热、通信、供电 。

- 散热材料,正在为液冷时代打通最后一公里;

- AI交换机,是集群扩容的通信主动脉;

- SMR小堆核电,或将成为AI时代的“电力底座”。

这三条路径,正组成AI基础设施的新三角。

一、复盘:AI行情的资金剧本,从“预期”走向“兑现”

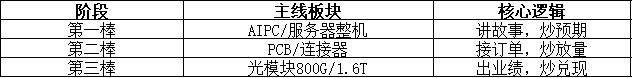

AI不是一天爆发的。过去一年,A股市场围绕AI主线,完成了三轮极为清晰的轮动逻辑:

自2023年ChatGPT引爆AI热潮以来,AIPC概念股率先起飞 :微软推出搭载NPU芯片的Windows11AIPC操作系统,引燃了硬件升级浪潮,思泉新材、雷神科技等AIPC板块个股应声暴涨。紧随其后,AI服务器用高端PCB板块接过第二棒 :2024年中,多家PCB龙头披露业绩暴增,AI服务器多层板订单饱满,相关个股连创新高。今年盛夏,光模块板块成为第三棒领跑者 :6月至7月上旬,国内光模块龙头股价飙涨,部分龙头三个月涨幅超200%。三轮行情此起彼伏,AI算力产业链上游硬件板块(芯片→PCB→光模块)的资金轮动路径清晰可见。

而新的主升浪该从哪来?

下一棒资金只能押在:谁能解决AI新一阶段的系统瓶颈 ,谁就有资格成为“第四棒龙头”。

这一潜在的新主线正酝酿于AI产业基础设施的新约束中:当算力芯片供给不再是唯一瓶颈后,AI系统性能的短板正转向散热、通信与供电 三个方向。敢言之,下一轮AI板块领涨主角,将诞生于这三大领域。

二、逻辑链拆解:AI底层瓶颈重塑–从芯片到散热、通信、供电

别再只盯着GPU的涨跌了,2025年AI竞争的核心,早已不再是单纯的芯片性能之争,而转向整个系统的稳定性与协同能力。真正决定AI效率的,不是单卡性能,而是整套基础设施的协同极限。

我们逐一拆解三大关键瓶颈:

1.通信瓶颈:

800G光模块虽然解决了带宽堵塞,但随着1.6T光模块即将全面出货,通信网络架构必须及时跟上升级步伐。交换机成为AI集群的通信主动脉,如果芯片性能强劲,但网络延迟或带宽不足,再强的芯片性能也难以有效发挥。

2.散热瓶颈:

随着芯片从H100升级到B100,单卡GPU功耗已超过1000W,传统风冷系统早已无法应付。风扇与铜管散热技术已到极限,液冷技术配合高导热材料成为当前唯一的可行方案。

3.电力瓶颈:

AI数据中心的年耗电量已达到数百亿甚至上千亿度,风能和光伏等传统新能源远远无法满足这种巨大且稳定的电力需求。传统能源结构正被迅速增长的算力需求压到极限,能源基础必须重构——SMR小型模块化核电技术,已成为全球科技巨头应对AI算力能源瓶颈的关键战略选项。

综上所述,我们的判断十分明确:

AI产业真正的投资机会,正在围绕基础设施的“系统补课”方向展开。

也就是说,以散热材料、AI交换机和SMR核电 为代表的“硬件新三角”,将成为2025年下半年资金关注和布局的核心焦点。

接下来,我们将逐一拆解这三大方向的产业逻辑,带你提前看清“第四棒龙头”藏在哪个环节。

三、三大方向全面推演

1.AI散热材料:液冷时代来临,热管理成为关键刚需

随着算力密度的指数级增长,散热早已不再是辅助角色,而是AI产业持续扩容的关键瓶颈。冷却系统的重要性正日益凸显,逐步站到了算力竞赛的中心舞台。

功耗墙逐渐迫近: 一台8卡B100服务器的热负载超过8000W,相当于多台电磁炉同时运行。传统的风冷方案PUE值轻易超过1.6,伴随噪音、能耗和故障率剧增,已经无法满足需求。液冷技术不再是一个备选方案,而是当下的刚性需求。

政策层面的推动也十分明显: “东数西算”政策明确提出东部数据中心PUE需低于1.25,西部数据中心不超过1.2。同时,三大电信运营商联合发布了液冷技术白皮书,提出2025年后新建数据中心的液冷部署比例不得低于50%。

产业数据进一步验证了液冷趋势的爆发:

- 2024年,中国液冷服务器市场规模达到23.7亿美元,同比增长67%;

- 2025年上半年,这一增长势头持续强劲,全年预计突破35亿美元;

- IDC预测,到2029年全球液冷市场规模将达到162亿美元,年复合增长率高达46.8%。

显而易见,2025年将是液冷技术大规模落地应用的关键节点。

然而,液冷方案的真正落地还需高性能散热材料的支撑:

- 石墨烯导热膜 :构建散热主通道,有效解决热点问题;

- 氮化铝陶瓷基板 :同时具备高导热性与高绝缘性,是芯片封装的首选材料;

- PCM相变材料 :具备快速吸热和响应能力,为高热流密度提供缓冲。

热管理不只是堆砌散热设备,更重要的是材料的应用——缺乏高性能散热材料,再先进的液冷系统也无法实现高效运作。

技术进展也在快速推进:

- 国内企业开发的新一代液冷柜实测PUE低至1.09;

- 美国研究机构研发的纳米级TIC材料热阻值创下全球最低纪录,并即将进入量产阶段。

综上所述,我们明确判断:

散热材料已经超越了补涨逻辑,成为AI系统升级的启动关键点。2025年下半年,“液冷+散热材料”板块将成为资金布局和业绩兑现的核心主线,率先兑现业绩的企业将成为AI产业下一阶段的真正龙头。

2.AI交换机:连接革命,算力架构重塑新入口

如果说光模块是高速数据传输的“门户”,那么交换机就是整个集群的“指挥中枢”。如今,数据流量扩容的压力已经从光模块端转移到了交换机层。

通信瓶颈正处于临界点。随着GPU集群规模扩大到上万卡,原有的InfiniBand结构因成本高昂、封闭性强且扩展困难,逐渐暴露出明显短板。NVIDIA曾凭借IB技术建立起竞争壁垒,但进入2025年,这道壁垒开始动摇。

行业迎来重大转折点:

- 2024年7月,NVIDIA宣布加入超以太网联盟(UltraEthernetConsortium,UEC),推出Spectrum-X平台,积极拥抱AI以太网技术;

- Google、Meta和AWS等科技巨头纷纷表态放弃InfiniBand,转而采用以太网与白盒交换机系统;

- OCP联盟推出AI交换设备接口统一标准,促进全球网络兼容。

这场变革不是简单的技术升级,而是涉及到底层通信协议的一次全面重构。

硬件技术的更新速度也随之加快:

- 博通Tomahawk5交换芯片,单芯片带宽达51.2Tbps,提供64个800G端口;

- Jericho3-AI芯片通过优化拥塞控制,可支持多达32000个GPU节点的集群;

- Marvell和思科也积极推进新一代AI交换芯片的研发和迭代。

前瞻性市场数据进一步强化了这一趋势:

- Dell’Oro预测,2025年至2029年,全球AI集群交换机市场规模累计将突破1000亿美元;

- 到2027年,以太网预计将取代InfiniBand,成为AI后端网络的主流技术。

为什么国产企业在此轮变革中机会巨大?

- 目前全球高端交换芯片市场由博通、思科、英伟达垄断,国产芯片市场占有率仍然较低;

- 然而在整机市场中,华为、新华三等国产厂商已占据国内市场83%的份额,对国产芯片的整合与应用具备天然优势;

- 中国移动主导的“全调度以太网(GSE)”技术方案已经进入试点阶段,自主标准体系逐步成型;

- 国内已有企业成功推出25.6Tbps级交换芯片产品,仅比国际领先水平落后一代,迅速缩短技术差距。

综上所述,我们明确判断:

800G光模块的全面普及已然拉开序幕,下一步的核心升级方向必将聚焦交换系统。ToR交换机将成为这场升级的主战场,其市场价值甚至超过光模块,同时具备更大的国产替代空间。2025年下半年,以“网络设备+交换芯片”为代表的新结构轮动将全面启动,补涨和自主替代双重逻辑叠加,为提前布局者提供绝佳机会。

3.SMR小型模块化核电:AI数据中心时代的能源重构支点

所有人都在热议AI技术,却难以回避其背后的“能源现实”。

从GPT-4升级到GPT-5,再到多模态、Agent模型的兴起,算力需求迅速攀升,能源消耗更是呈指数级增长。GPT-5的一次训练耗电量超过10GWh,这相当于一个中等城市全天的用电量。2025年,北美数据中心用电已占到全美总用电量的6.5%,到2030年,这一比例预计将超过12%。

风电和光伏的供应远远无法满足如此庞大且稳定的电力需求,传统的火电方案又面临环保限制。因此,在AI时代的能源问题上,核电成为了目前可见的最终解决方案。

全球科技巨头已经采取了明确的行动:

Meta于2025年与Constellation签署了20年协议,锁定1.1GW核电供应;

微软重新启动三哩岛1号机组,确保美东地区AI数据中心长期稳定的电力供应;

亚马逊投资X-energy公司,计划2030年前建设超过5GW的小型模块化核反应堆;

谷歌与KairosPower签约,计划2030年前完成6-7座SMR核反应堆的建设并并网。

这些举措体现了一场产业底层能源架构的重塑:未来算力竞争的关键,将取决于企业能否提前锁定长期、稳定、清洁的电力供应。

为什么SMR能成为AI时代的能源首选?

- 单堆功率介于50-300MW之间,刚好匹配超大型AI数据中心的负载需求;

- SMR采用模块化和工厂化的生产模式,将建设周期从传统的10年大幅缩短至3-5年;

- 部分先进设计(如钠冷、高温气冷堆)能够实现超过10年无需换料,安全性大幅提升;

- 最重要的是,SMR可实现园区级部署,贴近数据中心,无需依赖长距离输电网络。

中国的SMR布局节奏如何?

- 由中国自主研发的“玲龙一号”SMR已经在海南开工建设,预计2026年并网运营;

- 国家能源局和生态环境部多次明确表示,将支持“园区级小型核电”作为AI能源配套解决方案;

- 行业预期,2026年国内将启动首批“AI+核能园区”项目,政策支持和产业推进窗口正逐步开启。

明确判断:

SMR核电并非短线炒作概念,而是2025-2030年间AI能源领域的“长坡厚雪”式投资机会。市场资金通常不会等到首座核电站建成再入场布局,而是提前2-3年开始埋伏。目前还处于低估值区间,一旦政策与项目落地,整个SMR产业链的估值逻辑都将被彻底重塑。

我们敢于断言:在所有AI基础设施板块中,SMR可能启动最慢,却是持续周期最长、确定性最强的长线投资主线。

六、最终判断:下一个主升浪,必须提前卡位

AI板块的每一轮龙头崛起,从不是“新闻出来才涨”,而是在无人关注时完成卡位、在分歧最大时悄然建仓 。

下一棒是谁,不取决于故事讲得多好,而取决于谁能穿越预期真空,率先兑现业绩与景气的共振点 。

真正的主升浪,不会等你确认。它只奖励那些提前下注产业趋势的人。

等你看懂K线,资金已在高处;只有把握逻辑的人,才能低位上车。

当“第四棒”正式起跑的那一刻,站在对的方向,才有资格享受加速红利。

主升浪已在逼近窗口,新的龙头正等待被确认——你,准备好下注了吗?