算力核心赛道:液冷服务器产业链深度解析

近年来,随着人工智能(AI)算力需求指数级飙升,数据中心的散热压力也迅速逼近极限。传统风冷方案在能效、密度和水资源消耗上的短板被全面暴露,液冷——作为新一代底层革命技术,正在从技术储备阶段全面转入商业化爆发期。

本文将从液冷技术路径、全球产业动向、政策催化、A股产业链梳理等多个维度,深度解析液冷产业逻辑。

风冷不够用了,液冷成新标准

当风扇和空调耗尽潜力,目光自然投向了液冷 技术。所谓液冷,就是用液体来给服务器降温——用“水”把“火”攻克。液体的导热和蓄热能力远胜空气,带走同样热量所需体积小得多,因此效率高。

实际效果如何?

业内已经有了明确对比:采用液冷的数据中心PUE (能效指标)常常可以压到1.2以下 ,而传统风冷机房通常只有1.4~1.6 。别小看这零点几的差距,对应的是巨大的节能空间和运营成本降低。此外,液冷还能缓解水资源消耗压力。很多超大型数据中心为了节能,过去采用蒸发式冷却(耗水量大),但现在像微软等公司在干旱地区承诺不用水冷却塔 了——转向液冷系统,每年可节约数百万加仑的水。

更实际的一笔经济账是:液冷虽然初期投入比风冷高,但由于节省了电费、节约了空间,2~4年就能收回成本 。换言之,液冷长期看更省钱。难怪现在全球新建的数据中心,越来越多直接设计成液冷方案。根据Grand View Research 2024年底报告预测,到2027年 全球新上的超大规模数据中心里,超过一半 都会采用液冷散热。可以说,液冷正加速从小众走向主流,不再是可有可无的选项。

液冷怎么冷?两种路线各有千秋

听起来高大上的液冷技术,其实原理不神秘,无非是把散热介质从“空气”换成了“液体”。目前主要有两大技术路线:冷板式液冷 和浸没式液冷 。

冷板式液冷 :通俗讲就是在发热的芯片上贴“水冷头”。服务器CPU、GPU上覆盖导热冷板,冷却液在冷板内部流动,带走热量但不直接接触 电子元件。冷板液冷的方案相对成熟清晰,对现有服务器改造友好,因此目前是绝对主流 的液冷方案。很多液冷服务器其实就是在传统服务器加装冷板和相关管路,溢价已经压缩到只比风冷服务器贵约10%~15%。随着规模化应用,成本还有望继续下降。

浸没式液冷 :顾名思义,直接把整块服务器主板浸没 到特殊冷却液里。液体在槽池中循环流动,甚至可以通过相变(液体沸腾汽化再冷凝)把热量带走。这种方案散热效率奇高,连服务器风扇都省了,整机几乎静音。更厉害的是浸没液冷占地更小,一池子液体密封起来,外界环境温度、灰尘都不怕,理论上非常适合极端环境和高密度部署。不过眼下浸没式还不够成熟,主要挑战在于维护和兼容性:设备泡在液体里,检修更复杂,运维人员需要全新技能,而且目前这种绝缘冷却液 价格不菲(据悉单相浸没液冷用的3M氟化液每升价格高达数百美元)。有行业人士直言,浸没液冷短期内“还没准备好大规模登台”。但也有人看好其前景,认为办法总比困难多,等成本降下来、维护方案跟上,浸没液冷迟早会迎来突破。值得一提的是,国内厂商正努力研发替代冷却液 ,据研报测算如果3M的进口冷却液实现国产替代,成本有望直降30% 。展望未来,在散热需求更严苛的新场景下(比如计算全浸没在液体中的“全液冷”服务器),浸没式技术有可能后来居上。

除了以上两大路径,还有一些变种技术如喷淋式液冷 (用喷嘴将冷却液雾化喷淋芯片表面)等。但总体而言,目前冷板式 在产业化落地上更胜一筹,浸没式 则代表了终极散热效率的方向。两种液冷都在快速发展,取长补短,未来不排除融合应用,比如先用冷板液冷芯片,再把整个机柜浸没二级冷却,以追求极致性能。

巨头和政策齐推动:液冷全面加速

技术再好也得产业买单。从市场动向看,液冷正迎来产学研各路共振 :大厂在用、政策在推、资本在投,可谓顺风顺水。

先看科技巨头 们的态度。以互联网巨头为代表的超大规模数据中心运营商(Hyperscalers)近年纷纷拥抱液冷:微软的Azure AI集群、谷歌的TPU机架、Meta用于训练LLaMA模型的服务器,统统改用液冷散热。微软在2025年公布的最新AI超级计算机甚至清一色液冷机柜 ,专为训练GPT系列模型打造。在云服务商方面,全球最大的数据中心托管商之一Digital Realty在巴黎和新加坡的新园区已经引入“液冷预留”机房,瞄准AI/ML客户;Equinix在东京、法兰克福的新设施也提前为液冷部署做好设计。硬件厂商也不甘落后:戴尔、联想、HPE这些服务器大厂现在都提供液冷版本产品,英伟达、AMD在旗舰GPU设计时干脆默认优先考虑液冷方案。可以说,从芯片、服务器到数据中心,全行业上下游的龙头企业都在押注液冷 。正如一家液冷领军企业LiquidStack的CEO所言:“芯片功耗和机架密度一路狂飙,现在只能靠液体散热来解决这个物理难题,没有别的选项 ”。连英伟达掌门人黄仁勋也公开表示,液冷是未来趋势,将带来算力散热市场的全面革新——在他的新一代AI硬件方案中,每柜使用的冷板数量从上一代的45块猛增到108块,直接翻倍。这等于用真金白银证明:不上液冷不行了。

再看政策环境 方面,更是为液冷添了一把火。绿色低碳已成各国数据中心监管主题。欧洲联盟、美国加州、新加坡等地陆续出台更严格的能耗和耗水规定,推动数据中心必须提高冷却效率。液冷系统恰好能满足这些标准,甚至让数据中心从“耗能大户”摇身变为“热能供应方”。例如在北欧,政府要求新建机房必须考虑余热回收 用于城市集中供暖。而液冷因为输出的是热水/热液体,很容易把热量收集起来再利用到区域供暖、工业流程等,实现循环经济。这种“一举两得”的好处是风冷很难达到的。

中国也不例外。国内“东数西算”等工程正大力提倡绿色算力,新建数据中心PUE要求不高于1.25 ,几乎是强制按液冷的规格来建设。截至2025年6月,全国首批8个国家算力枢纽节点已经建成了150个数据中心,其中30%以上 采用了液冷方案。可以预见,随着政策红利释放,液冷将在国内数据中心加速铺开。这不仅是环保要求,某种程度上也是提高我国算力供给质量、弯道超车的一次机遇。

市场有多大?从小众走向刚需

聊了这么多,投资者更关心的是——液冷市场的“饼”究竟有多大?

先看全球格局,权威机构Grand View给出的数字是:2024年全球数据中心液冷市场规模约53.8亿美元 ,预计到2030年将飙升至177.7亿美元 ,相当于6年复合增速21.6%。也有分析测算了更短期的趋势:2025年市场就有望达到近67亿美元 规模。换句话说,接下来几年液冷行业将以每年约20%的速度高速增长,远超传统IT设备行业的增速。更具体一些,到2027年新上马的大型数据中心一半以上都要用液冷,我们还能看到单纯AI算力对液冷需求的额外拉动——据测算到2028年全球要新增15吉瓦 的液冷数据中心算力专供AI训练之用。这种增量相当可观,15吉瓦是什么概念?接近于再造几十万台高性能服务器的规模,而这一切几乎离不开液冷 来散热支撑。

再看国内市场,随着云计算、新基建以及AI浪潮,液冷也是公认的“风口”。据国内券商研报,预计2025年中国液冷设备市场规模将破百亿元人民币,后续几年还有数倍增长空间。当然预测数据可能各有出入,但方向是一致的:液冷从过去只在超级计算机、比特币矿场这种小圈子应用,正走向大规模商用 ,成为数据中心的刚需装备 。这意味着相关产业链公司业绩有望水涨船高。

产业链全景:谁在赚液冷的钱?

液冷火热的背后,是一条长长的产业链协同发力。从上游材料、核心零部件,到中游整机集成,再到下游应用落地,每一环都有玩家切入。对于投资者来说,搞清楚“谁在卖铲子”同样重要。

上游核心部件 方面,冷板 和热交换模块 是液冷系统的心脏。冷板通常用铝或铜制成,制造工艺精密,成本占整个液冷模块的20~30%。这一块国内已经有不少厂商布局:比如银邦股份、华锋铝业、精研科技、三花智控、飞荣达、银轮股份等公司提供各种导热材料和冷板加工服务。值得一提的是,英伟达新一代计算模块大幅提高了单柜所需冷板数量(从45片增至108片,快接头从108对增至216对),这意味着冷板、接头 这些部件的市场需求量将随高算力服务器爆发式增长。

连接管路与快速接头 则是液冷系统的血管和关节,负责把冷却液安全、高效地输送各处。由于涉及密封和可靠性,过去高端快速接头基本被美日欧厂商垄断(典型如Parker、Eaton、Staubli等)。而近年来国内企业纷纷突围,像中航光电研发了液冷专用UQD系列快速接头,川环科技、英维克、高澜股份等也已有相关产品。可以说这块市场正迎来进口替代的良机,毕竟液冷需求爆发下,客户也希望供应链更加自主可控。

在冷却液及循环设备 方面,水泵和CDU(冷却分配单元)是另一个重头。CDU包含了水泵、换热器、控制器等,用来把服务器出来的热水再次冷却后循环利用,相当于液冷系统的大脑和心脏。这里传统泵阀企业看到了机会,比如中金环境旗下的南方泵业,其产品已广泛用于数据中心液冷模块;老牌泵企飞龙股份、利欧股份也推出了针对液冷的高效水泵。控制器领域甚至吸引了跨界玩家——消费电子巨头立讯精密也参与其中。目前国内像维谛技术(Vertiv中国)、英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、佳力图、依米康等厂商都已开发多款CDU产品。另外冷却液 本身也是门生意:浸没式液冷用的绝缘冷却液过去主要依赖3M等公司的氟化液,但由于成本高、供应链风险(3M海外工厂停产等新闻不断),国内企业正积极推进替代品研制,例如巨化股份、新宙邦开发氟化液和硅油冷却液,东阳光、八亿时空等也有涉足。毕竟谁掌握了廉价好用的冷却介质,等于掌握了浸没式液冷的大门钥匙。

中游整机与集成 方面,服务器厂商和温控系统集成商共同扮演推手。服务器整机提供商如浪潮信息(国内出货量领先)、新华三、联想、中科曙光等,近两年纷纷发布液冷服务器整机柜方案。可以理解,谁率先搞定液冷整机,谁就在新一轮算力基础设施竞赛中抢占先机。在温控系统领域,国际巨头如CoolIT、Asetek主打冷板式液冷方案,GRC、LiquidStack、Vertiv则是浸没式液冷的开拓者。国内厂商则一边与服务器厂商合作跟进液冷设计,一边自主研发液冷散热模块。目前来看,液冷温控领域的国产势力主要分两类:一类是服务器厂商背景 (如浪潮、曙光、工控背景的中国长城等),另一类是专业散热厂 (如英维克、依米康等专注精密制冷的企业)。大家各展所长,共同完善液冷生态。

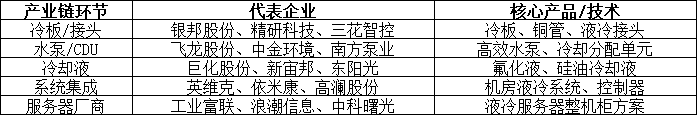

液冷服务器产业链核心公司梳理表

总结而言,液冷产业链上下游已经相当繁荣 :既有传统材料、机械厂商转型而来,也有ICT巨头跨界布局。这既说明液冷机会之大,也提醒投资者要擦亮眼:产业盛宴上唱主角的,究竟是那些技术过硬、布局完整的公司,还是浑水摸鱼蹭概念的玩家?这点我们放在最后来判断。

挑战与未来展望

当然,再火热的技术也有现实挑战。液冷大规模普及,还需跨过几道坎。

其一 是行业惯性和认知壁垒。数据中心运维人员习惯了风冷系统的套路,一下子让他们学管“水冷”,难免心里犯嘀咕:漏液怎么办?维护麻烦吗?早期不少人担心液冷系统复杂难搞。不过现在厂商也想明白了,要卖液冷就得帮客户打消顾虑。于是我们看到新一代液冷方案往往配套了自动监测 、模块化维护 、多重冗余 设计等。比如泵有双路备份、防漏感应器遍布、定期换液服务等,尽量做到比传统空调更省心。与此同时,厂商还举办培训、认证,帮助运维团队掌握液冷的“十八般武艺”。可以预见,随着时间推移,人才和经验将不再是障碍。

其二 是改造成本和兼容问题。新建数据中心上液冷相对顺利,但存量老机房想改成液冷并不容易——空间布局、承重、管路都可能不适配。对此行业也给出折中方案:液冷模块化机柜 或集装箱式液冷数据舱,可以作为独立单元部署在现有厂房中。这种“小机柜带小冷站”的思路,避免了大动干戈改造整栋机楼,算是老旧机房升级的一剂良方。

其三 是技术路线的持续演进。正如前文讨论的,冷板 vs 浸没尚在角力,甚至两相冷却、喷淋等新概念也虎视眈眈。当前液冷行业有点“百花齐放百家争鸣”的意味,各种方案你方唱罢我登场。但长远看,市场会筛选出最适合大规模应用的路径。一些业内专家就指出,目前单相液冷已接近物理极限,要进一步提高效能,未来可能要探索两相液冷 (利用液体汽化潜热吸热)以及多种技术融合。此外,数据中心建设周期与芯片更新迭代的节奏并不完全匹配。以前一套新冷却技术从研发到商用可以慢悠悠五六年,如今如果还这么拖,三代CPU/GPU都换代了。这也倒逼液冷行业不断加速创新,努力跟上硅片发热量蹭蹭上涨的快车。

展望未来,液冷的用武之地只会越来越广 。除了当下炙手可热的AI训练、超算中心,下一代前沿科技也离不开它:量子计算 要求极端稳定的低温环境,边缘计算 节点可能部署在沙漠、海岛这类恶劣环境(密封液冷比风扇抗环境干扰更胜一筹),还有碳中和 背景下数据中心与城市基础设施联动(前面提到的余热回收供暖)。可以说,液冷正在成为整个新算力时代的关键使能技术之一。正如业内评论所言:“过去50年的老办法——风冷——已经不再适用,未来属于液冷”。谁掌握了液冷这把“杀手锏”,谁就握有未来算力基础设施的话语权。

这技术值不值钱?

聊到这里,我们终于回到那个终极问题:液冷,这技术值不值钱? 我们的看法是两个字——值钱 ,而且很值钱。

为什么这么说?一言以蔽之:时代使然,刚需所在 。AI时代算力就是生产力,但没有强大的散热保障,再强的芯片也跑不动。液冷不是可有可无的点缀,而是未来数据中心的标配 。你可以把它看作“卖水的生意”:淘金热里最稳当赚钱的是卖水和铲子,如今AI淘金浪潮中,液冷正是给矿工(算力提供商)供水的角色。市场空间我们前面已经算过,将来是一个千亿美元级的全球市场。而目前无论国内还是国际,这条赛道都还在起跑阶段,成长天花板远未到来。

更关键的是,液冷具备穿越周期的价值属性。节能降耗是大势所趋,不会因为一时的经济波动就倒退;AI、数据洪流也不可能逆转,只会越来越猛。这意味着液冷需求具备长逻辑 支撑,不是昙花一现的概念炒作。现在不少A股公司已经尝到甜头:国际巨头Vertiv今年相关业务收入大涨就是明证,国内一些液冷供应链企业订单也是排得满满的。可以预见,业绩兑现 将逐步跟上概念炒作的脚步,让真正深耕技术的企业脱颖而出。

当然,投资角度我也提醒一句:再好的赛道也要选好马。当前液冷板块公司鱼龙混杂,有的确实技术硬核订单饱满,有的可能蹭热点讲故事。短期股价涨跌不在我们讨论范围,但长期看,技术护城河 和客户资源 将决定胜负。那些掌握核心冷板工艺、关键器件研发,并拿下大客户的企业,才能在群雄逐鹿中胜出。换句话说,液冷赛道整体 值得看好,但要赚到钱,还得押对宝。

总而言之,液冷服务器作为算力时代的“刚需装备”,其产业价值正加速兑现。我们相信这项技术不仅“值钱”,而且将在未来几年变得越来越值钱 。投资液冷赛道,某种意义上就是投资AI和未来数字经济的基础设施。只要方向不错,耐心拿稳优质标的,自然有机会分享到这场数据中心革命的红利。正如那句话所说:未来已来,只是尚未流行 —— 而液冷,正在快速走向大势所趋的流行。