深度解读 | 寒武纪:“炸裂”中报交卷,AI时代硬核中军

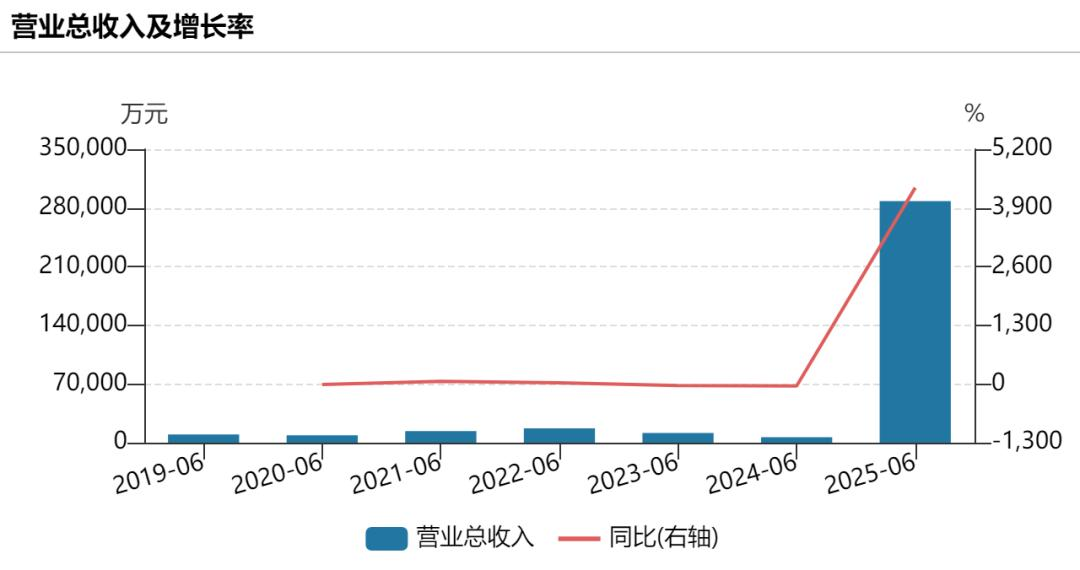

用“炸裂”,来形容寒武纪2005年的中报表现,并不过分。上半年营业收入28.81亿元,同比增长43倍,归属于母公司所有者的净利润10.38亿元,同比扭亏为盈。要知道上年同期,寒武纪的这项数据,还是亏损5个亿的。直接补上5个亿的窟窿,还能净赚数倍的真金白银,寒武纪 2025 年中报呈现出的财务数据,堪称中国AI经典篇章,也是AI真正实现营收增利的标志性事件。

这份中报不仅标志着寒纪自身发展的历史性转折,更折射出中国 AI 芯片产业在全球算力竞争中的战略突破。本文将从财务密码、技术突围、政策红利与市场博弈、风险隐忧及未来展望五个维度,全面解析这份中报背后的产业逻辑与价值密码。

一、财务数据旭日东升:从持续亏损到季度盈利的跨越

量变到质变的改善,是需要时间作为积淀的。而寒武纪 2025 年中报呈现出的财务数据,说明业务模式逐步成熟,投资者和市场也已经认可了公司的市场地位,业绩的反转,堪称中国高科技企业转型的经典案例。

公开资料显示,寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司。该公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售,以及为客户提供芯片产品。目前,公司的主要产品线包括云端产品线、边缘产品线、IP授权及软件。营收指标能从 2024 年上半年的 0.65 亿元飙升至 28.81 亿元,43 倍的增长幅度创下 A 股半导体板块纪录。更具里程碑意义的是,公司不仅实现了单季度盈利,更是连续两个季度保持盈利状态 ——2024 年第四季度首次盈利后,2025 年第一季度归母净利润达 3.55 亿元,上半年累计净利润突破 10 亿元大关,净利润率高达36.02%,较去年同期的-823%实现了质的飞跃。

深入剖析营收结构可见,寒武纪已形成高度聚焦的产品战略 :云端产品线贡献了 28.70 亿元收入,占比高达 99.6%,成为绝对的增长引擎。这一数据说明公司在人工智能算力需求爆发的时代风口上,找到了精准定位。值得注意的是,云端产品的高毛利率表现亮眼,达到 55.93% 的水平,这一指标不仅远高于行业平均水平,更较 2024 年的 56.71% 基本持平,显示出公司在规模扩张的同时,保持了强劲的盈利能力。意味着公司获得的营收双增业绩,是有高质量竞争做保障的,后续经营模式也更具备壁垒优势,而并不是靠价格战低端堆量所铸就,这一点颇为难得。

研发投入与业绩增长的正向循也已经环初步形成 :在今年第一季度,公司研发投入达到 2.35 亿元,同比增长38%。这一数据背后是公司长期坚持的研发驱动战略驱动,也就是所谓“坚持的力量”。这种长期主义还表现在以下数据上,像自 2016 年创立以来,寒武纪始终保持高比例研发投入,部分年份的研发支出甚至超过同期营业收入的两倍。比如2022 年研发投入占比高达 208.9%,2023 年仍维持在 157.5% 的高位。这种 “烧钱式” 的研发在 2025 年终于迎来回报,形成了 “研发投入 - 产品迭代 - 商业变现” 的良性循环,验证了高科技企业 “高投入、长周期、高回报” 的发展规律。

公司财务健康度的显著改善,还体现在多项细分指标上 :高科技企业入不敷出,长期研发高投入,却无法得到实质回报,会让不少企业中途失去信心。而寒武纪则终于迎来了现金流健康回血的这一刻。公司2025 年上半年经营活动现金流净额达到 9.11 亿元,而去年同期这一指标为-6.31 亿元,现金流状况的逆转标志着公司主营业务已进入自我造血阶段。资产负债表也呈现优化趋势,截至 2025 年 6月 30 日,公司资产总计接近85 亿元,负债合计 16 亿元,资产负债率维持在健康水平。期末存货 26.90 亿元,较期初增长 51.64%,这一数据既反映了市场需求的旺盛,也预示着公司对未来订单的充足信心。

资本市场对寒武纪业绩表现寄予厚望 :高盛在 8 月中旬发布研报,将寒武纪目标价上调 50%至1835元人民币,市场更疯传摩根大通给出了公司2500元的长期乐观目标价。而上述估值调整基于“中国云服务商资本支出增加、芯片平台多元化趋势以及寒武纪研发投资获得监管批准”三个核心逻辑。而这三个核心逻辑背后嵌套的潜台词更加值得深思,那就是在中国云服务商增加资本支出后,为AI芯片市场带来更广阔的需求空间;而以DeepSeek-V3.1为例的平台多元化之后,专为新一代国产芯片定制,有助于客户降低单一供应链风险,这更会凸显了寒武纪在芯片技术创新和市场适应性方面的优势;最后非公开发行获上交所批准后,公司可以未来三年投入450亿元用于AI芯片及软件开发,这彰显了公司对研发和生成式AI的坚定投入,加之中国信通院宣布8家企业通过DeepSeek兼容性测试,寒武纪位列其中的事实,再次印证了顶级投行对公司强大实力的看法,确有不少道理。而股价的强势表现与业绩增长形成共振,使寒武纪成为仅次于贵州茅台的 A 股第二高价股,标志着市场对国产 AI 芯片价值的重新认知。

二、技术突围双重博弈:产品迭代与生态构建的平衡术

公司实现业绩爆发,背后核心驱动力源自其技术突破与产品迭代 :2025 年上半年,公司旗舰产品思元 590 芯片成为市场焦点,这款采用 7nm 工艺的芯片算力达 512TOPS,在推理场景能效比超越国际巨头,几乎支持所有国内主流大模型。性能上对标英伟达 A100,价格更具优势,迅速成为字节跳动等互联网大厂的采购首选。公司旗舰产品的声名鹊起并非偶然,而是公司多年技术积累的集中体现,标志着中国首次在 AI 芯片架构领域实现原创性突破,得到了业内的充分认可,此前简单跟随西方技术路线。

进入第二季度之后,寒武纪产品迭代进程进一步加快 :2025年6 月发布的思元 690 芯片采用中芯国际 N+2 工艺(等效台积电 7nm),支持千亿参数大模型训练,实测推理性能较前代提升 200%。更重要的是,该芯片通过了中国信通院 DeepSeek兼容性测试,这一认证为其进入政务、金融等关键领域铺平了道路。技术参数的提升直接转化为市场竞争力,2025 年第二季度,思元 690 芯片订单量同比增长 300%,显示出强劲的市场需求。

在硬件突破的同时,寒武纪着力构建 “芯片 + 软件” 的生态护城河 :公司推出MLU-OPS算力调度平台已适配国内 90% 主流框架,与百度飞桨、商汤 SenseCore等生态伙伴建立深度合作,有效降低了客户迁移成本。这种生态构建策略至关重要,因为 AI 芯片的竞争早已超越单一硬件性能比拼,进入 “硬件 + 软件 + 应用” 的综合生态竞争阶段。寒武纪在软件生态上的投入,使其产品在实际应用中的性能得以充分发挥,形成了差异化竞争优势。

研发团队的建设为技术创新提供了人才保障 :公司保持了较高强度的研发投入,研发投入较上年同期增长2.01%,研发投入占营业收入的比例为15.85%公司拥有792人的研发团队,占员工总人数的77.95%,超过80%的研发人员拥有硕士及以上学历,研发队伍结构合理、技能全面,有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

为吸引并留住核心技术人才,公司实施了大规模股权激励计划,2021 年激励对象增至 641 人。这种人才战略在 2025 年已经开始显现成效,研发效率显著提升,新产品推出周期缩短,使公司能够快速响应市场需求变化。

技术路线的选择同样考验着寒武纪的战略眼光: 在云端芯片取得突破的同时,公司并未放弃边缘计算与自动驾驶等领域的布局。子公司寒武纪行歌专注于智能驾驶芯片研发,已完成 4 次融资,宁德时代、博世投资等产业资本的加入显示出市场对其技术路线的认可。虽然目前边缘计算业务尚未形成规模收入,但这一布局符合 “云边端一体” 的技术发展趋势,为未来增长埋下伏笔。

三、政策红利市场博弈:国产替代浪潮下的机遇捕捉

寒武纪 2025 年的业绩爆发恰逢全球半导体产业格局重塑的关键时期。美国对华芯片出口限制持续收紧,英伟达 H20 等特供芯片停产,这一外部压力意外为国产芯片创造了替代窗口。政策驱动下的国产替代浪潮,成为寒武纪业绩增长的重要推手。字节跳动、阿里等国内云厂商加速转向国产芯片,其中寒武纪与字节跳动签订的百亿级订单占其营收的60%,成为支撑业绩增长的关键支柱。

①国内政策对 AI 算力基础设施支持力度持续加码: 2025 中国算力大会释放出明确信号:中国算力平台正加快建设,将引导各地合理布局智能算力设施,逐步提高智能算力供给质量。”东数西算” 等国家战略对国产算力提出明确要求,十四五规划目标国产算力占比超 50%。这些政策不仅为寒武纪提供了市场空间,更通过采购倾斜、研发补贴等方式直接助力企业发展。值得注意的是,寒武纪 2025 年上半年政务订单占比提升至 40%,这一数据既反映了政府对国产芯片的信任,也体现了公司在政务信息化领域的深耕布局。

②行业周期的上行趋势为寒武纪创造了有利的市场环境 :2025 年全球 AI 算力需求同比增长 300%,尤其是大模型训练和推理对高性能芯片的需求激增。这种爆发式增长不仅来自互联网巨头,更渗透到金融、制造、医疗等传统行业的数字化转型中。寒武纪产品在运营商、金融、互联网等多个重点行业的规模化部署,正是顺应了这一趋势。行业研究机构预测,2025 年我国智能算力规模增长将超过 40%,这一市场空间为寒武纪的持续增长提供了支撑。

③竞争格局的变化为寒武纪带来了差异化发展机遇: 在国产 AI 芯片领域,华为昇腾虽在部分领域领先,2025 年国内市占率已达 35%,且获得中芯国际优先产能支持。面对强劲对手,寒武纪选择了差异化竞争策略,通过与中科曙光的深度合作(智能计算集群市占率 35%),在政务、运营商等领域建立了独特优势。这种错位竞争策略使寒武纪在激烈的市场竞争中找到了自己的生态位,避免了与竞争对手的直接同质化比拼。

④产业链协同成为寒武纪应对外部挑战的重要策略: 公司联合地方政府建设智算中心,浙东南智算中心一期 400P 算力已投入使用,二期扩容项目稳步推进,该中心由 7280 块搭载寒武纪芯片的 AI 智能加速卡提供智能算力。这种 “芯片 + 算力中心” 的模式不仅拉动了芯片需求,更通过实际应用场景的打磨不断优化产品性能,形成了 “应用 - 反馈 - 迭代” 的良性循环。同时,与地方政府的合作也为寒武纪争取到了更有利的政策支持和市场资源。

⑤资本运作与产业布局的协同为寒武纪注入了发展动力 :2025 年 8 月中旬,寒武纪通过非公开发行进行的研发投资获上交所批准,这一融资渠道的畅通为公司持续的技术创新提供了资金保障。更值得关注的是,公司首次出手股权投资基金,联合台州国资布局产业链上下游,这种资本层面的布局将有助于寒武纪构建更完善的产业生态,增强供应链韧性,应对外部环境的不确定性。

四、繁荣背后风险隐忧:高增长下的结构性挑战

尽管寒武纪 2025 年中报表现亮眼,但繁荣背后潜藏的风险不容忽视。业绩增长的质量问题首当其冲,2025 年一季度盈利中,部分依赖政府补助及信用减值损失转回等非经常性损益。这种非经营性收益占比过高的情况,可能掩盖主营业务的真实盈利能力。投资者需要仔细甄别盈利增长的可持续性,区分政策红利与市场竞争力带来的不同增长动能。随着国产替代进入深水区,政策红利的边际效应可能递减,公司需要证明其在公平市场竞争中的真实实力。

业务结构过度集中带来的经营风险日益凸显 :云端产品线占比 99.6% 的极端结构,使公司业绩高度依赖单一业务板块的表现。一旦云端算力需求出现波动,或面临更激烈的市场竞争,将对公司整体业绩产生重大影响。

技术领先的背后潜藏着产能隐忧 :由于中芯国际 N+2 工艺良率仅为 40%,导致寒武纪 2025 年第二季度芯片交付量同比下降 15%,需求旺盛的背景下,交付能力不足不仅影响当期收入确认,更可能导致客户流失,给竞争对手可乘之机。更深远的影响在于,长期的交付延迟可能损害公司在客户心中的可靠性形象,影响未来订单获取。寒武纪的应对策略是加强与制造端的协同,通过股权投资等方式深度绑定产能资源。

市场竞争的加剧,也有可能进一步压缩行业利润空间 :随着 AI 芯片成为集成电路领域的热点,不仅有华为昇腾等国内竞争对手,国际巨头也在调整策略应对中国市场。英伟达等公司通过软件优化、生态建设等方式巩固竞争优势,给寒武纪带来持续压力。华为昇腾获得中芯国际优先产能支持的消息,显示出竞争对手在供应链整合方面的优势。随着更多玩家进入 AI 芯片赛道,市场竞争将从技术比拼延伸到产能保障、生态建设、成本控制等多个维度,寒武纪面临的竞争压力可能进一步加大。

研发投入的持续性与效益产出的平衡面临考验: 虽然寒武纪 2025 年第一季度研发投入同比增长 38.33%,但随着营收规模的快速扩大,研发投入占比实际上有所下降。在 AI 芯片技术快速迭代的行业背景下,研发投入的相对不足可能导致技术领先优势丧失。另一方面,研发方向的选择也至关重要,公司需要在短期产品迭代与长期技术布局之间找到平衡。历史数据显示,寒武纪研发项目的进程及结果存在较高不确定性,面临前期研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险。如何提高研发效率,确保研发投入转化为市场竞争力,是公司管理层面临的重要课题。

五、未来展望步步为营:技术迭代与生态扩张的二次曲线

寒武纪的未来增长将取决于技术迭代的持续突破: 公司下一代芯片的研发进展备受关注,市场预期其将针对DeepSeek-V3.1等新一代国产大模型进行优化。据悉,DeepSeek-V3.1 使用了UE8M0 FP8 Scale 的参数精度,专为即将发布的下一代国产芯片设计。这种软硬件协同优化的模式,将成为寒武纪保持技术领先的关键。研发方向上,公司需要在算力提升与能效优化之间找到平衡,同时加强在存算一体、Chiplet等前沿技术领域的布局,为长期发展奠定基础。

市场拓展的重点将是构建多元化的收入结构 :在巩固云端市场优势的同时,寒武纪需要加快边缘计算和自动驾驶等领域的商业化进程。子公司寒武纪行歌在智能驾驶芯片领域的布局已有一定基础,与中国一汽等车企的战略合作框架协议为未来发展提供了可能性。随着智能汽车渗透率的提升,车规级 AI 芯片市场空间巨大,寒武纪若能在该领域实现突破,将打开第二增长曲线。边缘计算在智能制造、智能零售等领域的应用也在加速落地,公司需要加强与行业解决方案提供商的合作,培育新的收入增长点。

生态体系的完善将成为保持竞争优势的核心: 寒武纪已推出 MLU-OPS 算力调度平台,未来需要进一步提升软件栈的兼容性和易用性,降低客户迁移成本。与国内主流大模型厂商的深度合作至关重要,通过联合优化实现 “芯片 - 模型 - 应用” 的全栈协同。生态建设的另一个重点是开发者社区的培育,通过提供完善的开发工具和技术支持,吸引更多开发者基于寒武纪芯片进行应用创新,形成良性互动的生态循环。8 月中旬中国信通院宣布 8 家企业通过 DeepSeek 兼容性测试,寒武纪位列其中,这一进展显示出公司在生态兼容性方面的努力正在见效。

产能保障体系的建设需要取得实质性突破: 面对中芯国际 N+2 工艺良率不足的问题,寒武纪需要与制造端建立更深度的合作关系,通过技术协同提升良率水平。股权投资基金的设立可能是一个重要突破口,通过资本纽带加强与产业链上下游的协同。长期来看,多元化的产能布局策略至关重要,公司需要评估国内外不同制造基地的优劣势,构建有韧性的供应链体系,降低地缘政治风险带来的冲击。与浙东南智算中心等项目的合作经验,也为寒武纪探索 “设计 + 制造 + 应用” 的一体化模式提供了借鉴。

政策红利持续护佑还需要战略层面的前瞻布局 :随着 “东数西算” 等国家战略的深入实施,寒武纪应加强与地方政府的合作,参与国家级算力基础设施建设。在政务、金融等关键行业,需要通过技术创新和安全认证建立竞争壁垒。同时,公司应积极参与行业标准制定,提升在国产 AI 芯片领域的话语权。政策风险的防范同样重要,需要密切关注国际贸易政策变化,提前做好合规准备和替代方案。

资本市场的良性互动将助力公司长期发展: 市场影响力逐步加大之后,寒武纪更有必要需要通过持续透明的信息披露,加强与投资者的沟通,引导市场形成合理预期。在静态估值相对高企的背景下,越来越稳定的业绩增长和愈发清晰的战略规划,才是维持市场信心的关键。未来公司管理层可考虑包括产业链并购、股权激励等一系列措施在内的行动举措,来优化公司治理结构,吸引和留住核心人才,加速技术创新和市场拓展。

综合而言,寒武纪 2025 年中报的亮眼表现,不仅是这一家企业走向成功巨头的标志,更是中国 AI 芯片产业突破的缩影。从连续八年亏损到单季盈利,从技术跟跑到架构创新,寒武纪的发展历程印证了高科技企业 “高投入、长周期、高风险、高回报” 的成长规律。面对未来,寒武纪既要巩固现有优势,解决产能瓶颈、业务集中等现实问题,更需要保持战略定力,在技术创新和生态建设上持续投入。在全球算力竞争的大背景下,寒武纪的发展不仅关乎一家企业的兴衰,更关系到中国在人工智能时代的战略主动权。如何将短期的政策红利转化为长期的竞争优势,将技术突破转化为商业成功,将是寒武纪乃至整个AI产业需要持续探索的命题。