深度解读 | 英伟达营收超预期,为何市场却慌了?

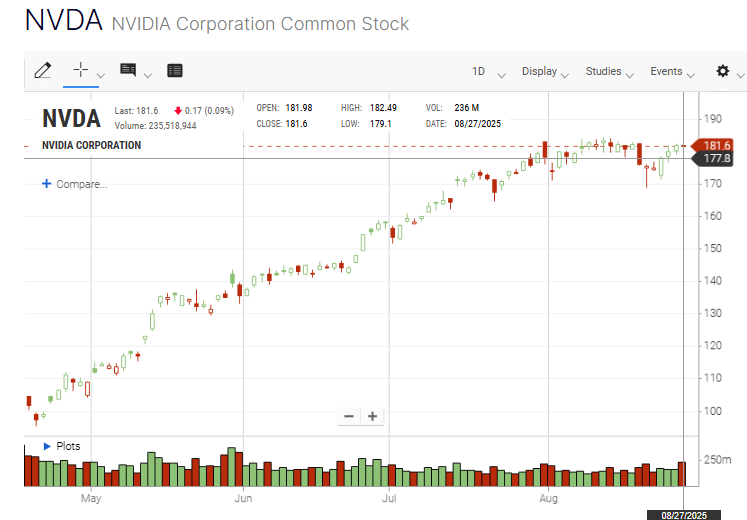

英伟达二季报一落地,市场立刻陷入荒诞的拉扯:营收达到467.4亿美元,同比增长56% ,净利润264.2亿美元,同比增长59% ,本应是一份耀眼成绩单,结果盘后股价却一度下跌超过5%。有人立刻说:“增长放缓,高光时刻结束。”

这种解读,说得好听是偷懒,说得难听是肤浅。同时,历史数据显示,英伟达在最近12个季度财报中,有11次利润超出了预期,次日股价有4次出现下跌。

但,现在的英伟达早不是靠显卡赚快钱的硬件商,是攥着全球AI基建命脉的“算力枢纽”:数据中心业务收入411亿美元,同比增长56%,占总营收近88%,仍然是增长的主引擎 ;GAAP毛利率高达72.4% 。

市场慌的是“增速没超预期”,但懂行的该看“信号没断档”:全球AI投资还在加码,英伟达攥着供给节奏、掐着生态命脉,短期股价波动不过是情绪杂音。这份财报的真章,从不是数字好不好看,是它明明白白告诉你——全球AI算力的话语权,还攥在这家公司手里。

一、财报数据透视:从467亿营收到540亿指引的逻辑

1.财报关键数据一览

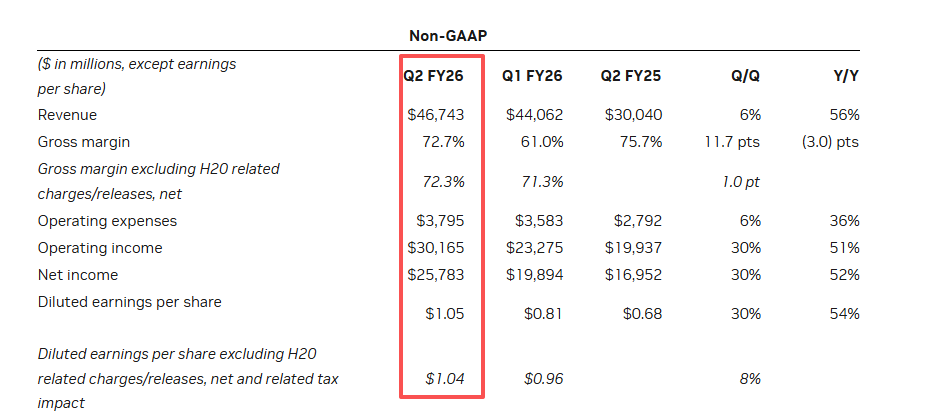

总营收 :467.4亿美元,略高于预期的462.3亿美元,同比增长56%(逾两年最低),环比增长6%。

毛利率 :GAAP毛利率72.4%,非GAAP毛利率72.7%。高毛利率得益于Blackwell高端GPU稀缺性、定价权、供应链管理,以及CUDA(英伟达GPU编程框架)等软件生态带来的附加值。

净利润与EPS :净利润264.2亿美元,同比增长59%;GAAP每股收益1.08美元,非GAAP每股收益1.05美元。

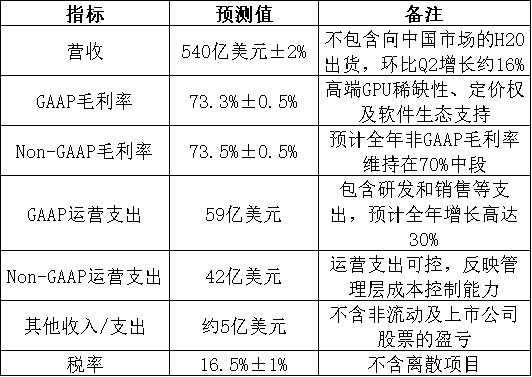

2.第三季度展望(2026财年Q3)

第三季度 预计营收540亿美元(±2%),毛利率73.3%–73.5%。但需注意该指引暂未纳入中国市场;7月底,媒体报道由于中国市场需求强劲,英伟达又向台积电下单了30万块H20芯片,将补充其现有的60万至70万块H20芯片库存;同时,结合电话会议披露的亮点 —— 若地缘政治问题缓解,第三季度有望向中国发运H20,且公司具备承接更多订单的履约能力——若后续将中国区域的H20、B30纳入营收,综合预计能为整体营收增加15%左右,届时总营收有望达到650亿美元左右。值得关注的是,电话会议中还提及中国市场今年对英伟达约有500亿美元的机会,若公司能用有竞争力的产品覆盖这一市场,按当前趋势,全年营收也有望实现50%左右的增速。

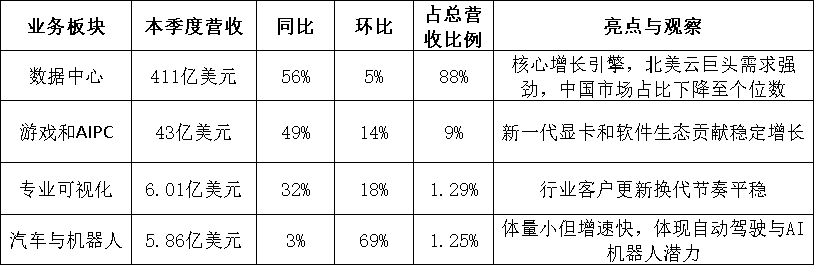

3.各业务板块收入

4.关键产品与指标

BlackwellGPU(GB200系列) :季度销售环比增长17%,良品率稳步提升,是数据中心毛利率高企的核心因素。

H20芯片 :向非中国客户销售约6.5亿美元,释放库存1.8亿美元。高端H100/Blackwell优先生产,H20受产能与成本限制。

区域收入亮点 :北美占比超过60%,欧洲和亚太稳步增长,亚太收入受中国政策影响有所承压。

5.解读

(1)表面数据:赚钱能力没掉,给预期留了余地,回购力度也够实在

毛利率维持高位,并较上季(剔除一次性影响)有所提升,说明高端GPU该卖高价还能卖高价——毕竟Blackwell硬实力在这,MLPerf训练测试里多项基准领先,跑OpenAI的GPT模型时,一个GB200机架在gpt-oss-120b上每秒能处理150万个token,推理效率直接上了个台阶,还出了NVFP4格式给下一代大模型预训练用,这才是定价权的底气。

非GAAP每股收益1.05美元,超过市场预期(39名分析师此前平均预期英伟达第二财季每股收益将达1.01美元)。

营收增速慢了点,但赚钱质量没差。第三季度540亿的营收目标,特意说不含对中国卖H20的钱,不是怕需求不够,是不想让政策这事儿干扰预期。

再加600亿回购股票,上半年已经给股东分了243亿,要知道从300亿到467亿营收,也就用了一年,这赚钱能力加回购力度,稳股价的底气够足。这套操作就是“数据好看,话不说满”,怕的就是把未来预期透支了。

(2)预期差:数据中心差了几亿,本质是大家期待值太高

数据中心411亿,虽说同比涨了56%,但没达到机构预测的413亿,差了2亿。表面看是货没交够,其实是市场对英伟达的要求变了——以前只要同比涨得多就高兴,现在得超预期才满意。这不是英伟达不行了,是大家把它从“成长股”当成“核心资产”看了,要求变高了,短期有点不适应。

(3)财务策略:靠高毛利和回购稳估值,不是瞎操作,产品硬实力撑着

能一直保持72%以上的毛利率,不只是因为芯片稀缺,更因为英伟达会算账——少生产H20这种低毛利的,把产能都给Blackwell这种高毛利的,而且Blackwell不光芯片能打,还靠技术绑定客户,比如新出的NVFP4格式,专门给下一代大模型用,客户想换平台都难。再加上600亿回购,相当于“一边多赚钱,一边稳股价”,这套组合拳是跟现在AI投资“精打细算”的阶段匹配的,不是被动应付市场。

(4)业务协同:别光看数据中心,网络、游戏、软件都是帮手,生态绑得紧

大家都盯着数据中心占了88%的营收,却没注意其他业务藏着不少亮点:

首先是网络业务,上一财年赚了129亿,比游戏业务还多,算是被低估的“隐形王牌”——你买它的GPU,就得配它的NVLink、InfiniBand这些网络产品,不然GPU算力放不出来,本季度新出的Spectrum-XGS平台,还能把多个数据中心拼成“十亿瓦级AI工厂”,这生态绑得够紧。

软件方面也没闲着,150多家公司用了它的NIM微服务,DGXCloud和HuggingFace合作降低了部署门槛,还跟欧洲合作建AI基建,连工业云都搞了,这哪儿是卖硬件,是搭全栈生态。

游戏业务也不差,43亿营收涨了49%,其中GeForceRTX5060卖得特别火,是史上涨得最快的x60级显卡,还跟OpenAI合作,让开源模型能在RTX上本地推理,游戏本直接变AI工作站,AIPC这事儿算落地了。

专业可视化业务赚了6.01亿,涨了32%,工业设计、医疗影像这些场景都在发力。

汽车业务5.86亿,涨了69%,虽然现在财报还只报汽车数据(改名叫“汽车与机器人”但机器人还没数据),但能看出在往机器人方向靠,只是还得等时间。

相当于“主力业务冲规模,其他业务扩生态、补短板”,不用把鸡蛋都放一个篮子里,抗风险能力更强。

(5)区域风险:中国市场影响没那么大,还有后手,全球布局也在补

英伟达透露,二季度中国区收入连续降至低个位数百分比,而上一季度占比为12.5%。这主要受到H20出口管制影响,其收入在二季度损失40亿美元。但相较于整体营收来说,中国市场影响还没有那么大。而且之前压的1.8亿库存卖了,这钱是一次性的,不算常态。

后续若B30获批且按报道推进,或对推理侧产生一定替代,但量与价仍存较大不确定性。另外,英伟达也在往其他区域补,比如跟欧洲多国合作建BlackwellAI基建,还搞工业AI云平台,全球市场分散着铺,也能对冲单一区域的风险。所以不用太担心中国市场的影响,英伟达早有预案,现在更是从单纯卖GPU,变成“芯片+网络+系统+软件+云服务”的全栈平台,连计算产业的规则都在改,长期盘口够大。

二、为什么依然长期看好英伟达?

唱空英伟达的人,要么没看懂它的护城河,要么只看短期波动。长期看好不是“信仰”,是这些硬逻辑撑着。

1.Blackwell平台(GB200)良率与交付节奏

官方说Blackwell数据中心收入环比+17%,懂行的该看背后:这17%不是天上掉的,是量产拉升与产业链磨合踩出来的进度条。NVLink(英伟达GPU互联技术,实现多GPU高速数据传输)搞“机架级互联”,把零散的GPU拧成“集群级加速器”,表面是解“算力密度不够”的题,实则在答“能耗超支、上电曲线紊乱”的工程考卷。对供给侧而言,单卡跑分是给外行看的热闹,良率×交付×系统稳定性才是藏在利润表里的硬指标——少一个,都成不了王者。

而且,在AI芯片“先进封装定生死”的时代,良率就是“隐性护城河”:Blackwell平台的核心GB200芯片,采用台积电CoWoS-L先进封装,预计后续良率还会进一步提升。英伟达靠良率优势,一边控制成本保72%+毛利率,一边通过“稳交付+控节奏”绑定高毛利客户,就算行业面临封装产能缺口,它也能靠良率掌控力“卡别人的脖子,保自己的节奏”,这是短期追不上、长期难复制的供应链硬实力。

2.产能分配与稀缺性

2025-2026年的行业真相是:先进封装仍是卡脖子的“命门”。TSMCCoWoS(晶圆级系统集成封装技术,先进GPU量产关键工艺)喊着“2025全年产能翻倍”,但懂制造业的都清楚:产能不是水龙头,得逐季消化、逐步爬坡。这时候谁能抢到“更高毛利、更高ASP(平均售价)”的产品份额,谁就能在利润表上多口气——英伟达玩的就是“稀缺即护城河”的节奏:把最贵的“黑金”先塞给最有钱的买家,不是偏心,是用稀缺性把定价权焊死。市场别装看不懂,这不是运气,是算准了全球算力需求的“饥饿感”。

3.GB300代际迭代与提前锁单

英伟达的飞轮从不是“靠一代神卡吃遍天”,而是“每一代都逼着客户把预算往前挪”。从Hopper到Blackwell,再到BlackwellUltra旗下GB300系列(2025-H2起由多家厂商/云上量产上线),所谓“迭代”根本不是换个芯片,是系统级的“全家桶升级”:互联协议、编译栈、NVFP4量化格式,再到整机方案,环环相扣往前推。最终目的很明确:不只是锁死开发者,是把数据中心的运营指标也一并捆住——你用了我的硬件,就得跟着我的软件走;你适配了我的系统,下一代预算就别想给别人。

这招“连环锁”,比单纯的技术领先狠多了。而且在电话会议上,NVIDIA首席财务官Colette Kress表示,新的NVFP4 4位精度和GB300平台上的NVlink72相比Hopper在每token能效方面提升50倍,使公司能够以前所未有的规模将其计算货币化。例如,300万美元的GB200基础设施投资可以产生3000万美元的token收入,10倍回报。这样来看,未来GB300或有望给英伟达带来更高的毛利率。

4.全栈护城河:硬件+软件+生态

CUDA十年磨一剑,再配上cu系列库、编译工具链,对开发者形成的是“结构性锁定”:你在这上面写了几百万行代码,换平台?成本高到肉疼。更狠的是NVLink/NVSwitch(英伟达交换机芯片),把“GPU→机架→数据中心”连成一台“逻辑上的超级加速器”——这不是单芯片的优势,是整个系统的碾压。

再加上DGX/GB200NVL72这些整机、云上服务,“从芯片到云”的交付能力,别人想学都学不来。别跟我提“围墙花园”,这词太弱了——英伟达建的是“城邦”,有城墙(硬件)、有律法(软件)、有居民(开发者),外面的人想进来,得按它的规矩来。

5.需求端的“第二阶段”扩张——不是增速变缓,是面积变大

北美四大云厂商2025-2026年的CapEx(资本支出)还在往上走,多家机构预测说2026年能到4000亿美元;谷歌今年直接把AI基建投资拉到850亿美元——这不是“需求见顶”,是需求从“训练端”往“推理端”扩,再从“推理端”往“产品化”走。以前算力花钱是“研发预算”,现在是“业务成本”——比如电商用AI做推荐、车企用AI搞自动驾驶,这钱是持续花的,不是一次性投入。需求曲线的形状变了:不是变陡,是面积变大。你说这增长能不能持续?自己算。而且全球需求扩张后,也会抵消在中国的损失。

三、地缘政治与全球格局:不可回避的较量

英伟达这季度的财报,每一行数字都沾着地缘的灰。对华业务的“暂停键”,不是短期扰动,是长期博弈的开始。

1.“Zero-China”的一个季度

公司明说了:本季没给中国客户卖H20。但有意思的是,之前为中国市场计提的库存一释放,反倒有1.8亿美元的毛利率正向影响(系释放此前为中国市场计提的H20库存所致,不是新增收入本身)——这相当于“清理旧账”赚了笔小钱,却把未来的不确定性拉满。更关键的是,三季度指引里压根没算对华出货的量。市场立刻解读成“对华不确定性延长”,于是“数据中心小幅miss”这点事,被放大成股价下跌的理由——说穿了,不是数据差,是市场对地缘风险的情绪太敏感,有点风吹草动就慌:真看基本面,1.8亿毛利的补偿怎么不提?

2.策略困境与口径管理

电话会的口径堪称“教科书级的克制”:管理层一边说“中国是500亿美元的长坡市场”,学研、开源生态离不了,一边又死咬“政策未明,不入指引”;不过,在财报后的业绩电话会议上,黄仁勋强调,中国今年可能带来500亿美元的商机。他预计,中国市场年增长大约50%,并希望向中国市场销售更新的芯片。这种“又想要又不敢要”的矛盾,才是股价“无功受罚”的真相。但反过来想,这份克制也藏着清醒:在中国市场,“不说死”比“说满”更安全,毕竟政策的刀还悬着。

3.英伟达的B30应对:八折性能的“缓兵之计”

为了撬开中国市场,英伟达又祭出新招:专为中国定制的B30芯片。据《华尔街日报》报道,这颗芯片性能是Blackwell架构B100的80%——比之前的H20强,又踩不到美国出口红线,眼下已提交政府审批。熟悉的“打补丁”套路,和H20、L20如出一辙,本质是想靠“性能妥协”换市场时间。

但这步棋的不确定性比想象中要大:一来中国官方对H20等美制芯片早有安全疑虑,曾要求企业暂缓采购,政策层面还有顾虑;二来其供应链拉动(封装、PCB、光模块等)得建立在“大规模推广”的基础上,而现在虽审批结果还没具体进度,但有迹象显示可能很快推进,推进后对整体产业链也有一定促进作用。

3.中国的应对与本土替代

华为、寒武纪这些本土玩家,走的是“先上车、后补课”的野路子——训练侧效率不如你英伟达,没关系,推理场景、特定行业模型里先把“能用”的门槛站住。这对英伟达来说,不是“今天损益表少赚多少钱”的问题,是“明天市场份额被啃一块”的隐患。别觉得“中国替代还远”,当年手机芯片没人觉得麒麟能成,现在不也站稳了?

四、风险:王者的荆棘之路

英伟达再耀眼,也不是没有暗礁。风险归根结底,可以收束为五根最锋利的刺:

1.增速与市场预期风险

体量越大,增速越难维持。Q2营收同比增速有所下降,更要命的是,下游的云厂商和大模型公司本身盈利不足,AI应用的商业化落地又没能同步。如果支出节奏被迫收紧,英伟达的收入就可能踩下急刹车。与此同时,市值超4万亿美元的英伟达,本身就背负着“不容失手”的预期。只要某一季度数字“不够炸裂”,估值和情绪都会先行反噬。

2.供应链与技术迭代风险

台积电先进制程、HBM内存、CoWoS封装,任何一个环节掉链子都会让出货受限。同时,英伟达必须不断推出代际跨越的新品(如Blackwell之后的Rubin),才能守住护城河。一旦迭代掉速,窗口期就会留给竞争者。

3.竞争与利润率风险

AMD、英特尔在GPU赛道猛追,云厂商的自研ASIC/TPU也在扩张。它们不需要完胜英伟达,只要做到“够用+便宜”,就能在部分市场分走蛋糕。这一过程一旦发生,英伟达高企的净利率就难以维持,价格战会让利润率迅速塌陷。

4.地缘政治与合规风险

对华出口限制已经切掉了一个巨大市场,未来政策的不确定性仍悬在头顶。任何一次收紧,都可能直接改变英伟达的收入结构,还可能加速中国国产替代的推进。合规与会计处理的模糊空间,也让市场预期随时可能摇摆。

5.能耗、基础设施风险

全球数据中心扩张已经遭遇电力和能耗瓶颈,即便单卡能效提升,也难挡“Jevons悖论”。一旦政府严格限制用电,英伟达的需求就会被直接阉割。

五、结语:英伟达财报是一面镜子

这张财报,照出的不只是英伟达的好坏,是全球AI产业的下一程方向。

1.对美股投资者

别盯着盘后下跌就慌,也别为之前的新高而狂。这份财报验证了AI的长期逻辑——但节奏放缓是必然。牛市后半段,看的不是“数据爆表”,是“逻辑兑现”:比如需求能不能从研发预算转到业务成本,供应链能不能稳住。

2.对A股投资者

它映射出的是产业链的分工机会——不是跟着英伟达做“芯片”,是做“芯片之外的工程”(先进封装、互联、散热),是做“国产替代的落地”(先上车,再补课)。

此外,高盛也对英伟达的财报也是仍维持“买入”评级与200美元目标价(基于高盛对2026年盈利与估值框架的假设),表示认可CUDA生态与全栈交付能力构成的长期护城河,尤其关注中国业务进展与下一代Rubin(英伟达继Blackwell后的下一代GPU产品线)产品线的节奏——这本质是在说:短期波动可忽略,但长期得盯着“需求持续性”与“护城河稳固性”两大核心。

看懂英伟达,不是看它的股价涨多少,是看它的布局——系统工程、软件生态、能源约束,这三者的交汇处,才是全球AI下一阶段的胜负手。