光模块时间表:1.6T兑现期、3.2T淘汰赛,CPO未来方向

一、光速的焦虑

市场有一个共同的错觉:眼下热炒的1.6T光模块,好像就是终点。很多投资者满心欢喜,以为自己买的是“时代的火车票”。可你要是真这么想,那对不起,你可能买的只是中途站的小板凳 。

为什么?因为光模块行业的节奏从来不是直线,而是一次次带宽翻倍的残酷迭代。800G刚站稳脚跟,1.6T就已经上车;1.6T的余温还没捂热,3.2T和CPO已经在后台摩拳擦掌。你以为自己握着未来,其实可能只是握着过渡品。

话糙理不糙:1.6T是过渡,3.2T是冲刺,而CPO则代表长期的技术方向。问题是——未来到底什么时候来?

二、1.6T:过渡中的“真金白银”

我们先把话说死:1.6T一定是过渡。但这不等于它没价值,恰恰相反,它才是2025–2026年整个产业链最能兑现现金流的产品。

为什么?逻辑简单:

· AI集群规模膨胀 。训练参数已经从千亿跳到万亿,单机性能再强也扛不住,互连带宽必须翻倍。

· 800G逼近上限 。就像四车道高速被堵得水泄不通,你再怎么修补也不够用,1.6T就成了救命的加宽道。

· 厂商必须交卷 。对于中际旭创、新易盛这种A股龙头,1.6T不仅是技术升级,更是向客户证明“我能交付”的通行证。

但是,它的局限性也摆在那:

· 功耗太高 :1.6T模块的能耗逼近极限,散热像个无底洞。

· 生命周期短 :行业普遍预期生命周期在两三年左右,但1.6T与800G、3.2T会有较长并行期,不会立刻被完全替代。

所以,1.6T就像4G时代的“4G+”,撑场面没问题,但没有人会指望它吃十年。投资者要认清现实:它能带来账面利润,但撑不起梦想。

三、3.2T:真正的“分水岭”

1.技术逻辑:带宽翻倍的必然性

1.6T出货高峰大约两三年,因为AI训练的规模和推理的并发量都在指数级膨胀。未来一个AI大模型的参数量可能从今天的万亿级继续扩展,而推理要面对的是数十亿用户级的调用。没有3.2T,整个网络就会像一条被塞满的下水道,迟早爆管。

3.2T的意义,不是“再翻倍”那么简单,而是把光通信推向了一个新的能效拐点。1.6T是“能用”,3.2T才是“好用”。

2.互连架构的变化

在1.6T阶段,数据中心的Spine/Leaf(脊/叶交换机结构,一种分层网络架构)还能勉强支撑,但在3.2T时代,这套架构要么全面升级,要么被迫让位给新一代拓扑。换句话说,3.2T不仅是带宽升级,更是架构革命。

这意味着,谁能提供3.2T解决方案,谁就能同时把握服务器厂商和云巨头的采购话语权。

3.制造与良率的挑战

3.2T模块的封装复杂度直线上升,硅光工艺、先进封装、热设计、测试环节都要升级。行业内普遍的判断:能推出1.6T只是基本门槛,把3.2T做到量产并实现良率爬坡,才算具备护城河。

这也是为什么3.2T会成为“分水岭”——它不仅考验设计,更考验工艺能力和客户认证周期。

4.产业链博弈

· GPU厂商催生需求 :英伟达、AMD的新一代芯片(如Rubin架构)功耗与带宽需求逼着网络升级。

· 光模块厂商承压 :不升级,就被踢出供应链;升级成功,就能坐上利润更高的桌子。

· 下游客户推动 :微软、谷歌、亚马逊这些云巨头本身就有动力压低能耗成本,他们会推动3.2T快速试水。

也就是说,3.2T不是厂商愿不愿意做,而是不得不做 。

5.投资逻辑:谁是真正的龙头?

1.6T更多是“普及赛”,大家都能跑几步;3.2T是“淘汰赛”,跑不动的直接趴下。

能提前布局3.2T研发,并且获得大客户验证的公司,将直接建立新一轮行业壁垒。

没有研发能力的厂商,只能在1.6T短暂的窗口期赚点辛苦钱,之后逐步掉队。

一句话总结:1.6T决定你能不能入场,3.2T决定你能不能留下。

四、CPO:终点站还是海市蜃楼?

CPO(光电共封装,Co-PackagedOptics)这个词,听起来很科幻。说白了,它就是把光模块和交换机芯片直接贴在一起,省掉中间连接,减少功耗和延迟。

它的好处,用小白能懂的比喻就是:不再设置收费站,车直接上高速。

带宽更大。

能效更好。

尺寸更小。

听上去是不是完美?但问题也够扎心:

· 良率低 :一旦出问题就是整块报废,成本直线上升。

· 标准未定 :行业还没统一接口规范,各家各玩各的。

· 成本高企 :对客户来说,能省多少电费,能不能抵掉更高的采购价,还得算账。

所以,CPO不是明天就能普及的“圣杯”。它更像是一条注定要走的路,但节奏比你想象的慢。行业普遍判断:2027–2028年进入早期试点,部分应用先行;2030年前后有望在部分场景达到规模化。

五、时间表

光模块行业的演进可以分为两条主线:一是光速率代际 (800G→1.6T→3.2T),二是技术路线选择 (传统可插拔→LPO/LRO→CPO)。二者往往存在并行期,前后代不会瞬间替代。

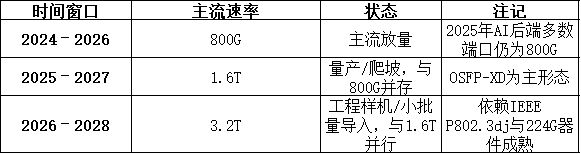

表 |光速率时间表(代际主线)

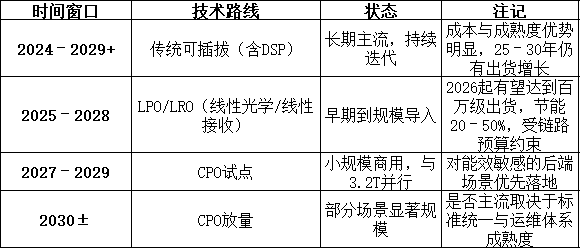

表 |技术路线时间表(实现路径)

说明

光模块的演进不能只看速率 ,也不能只看技术路线 。

速率代际 (800G→1.6T→3.2T)决定了数据中心带宽能否跟得上GPU和交换芯片的迭代,是产业升级的“必答题”。

技术路线 (传统可插拔、LPO/LRO、CPO)则是不同厂商为解决功耗、成本和维护提出的“解题方法”。

这两条主线往往交错:

在同一时间窗口里,不同速率会并行存在 ,旧一代不会一夜消失;

不同技术路线也会同时推进 ,各自适配不同场景。

因此,产业演进的真实图景不是“单线替代”,而是“多代并行、逐步切换”。理解这一点,才能看清光模块的真正时间表。

1.6T是眼前的现金牛,3.2T是关键分水岭,CPO才是最终赛点。

六、赢家与输家:市场的刀锋

投资市场最残酷的地方在于:技术不会等人。

· 海外巨头 :博通、思科在标准制定上有绝对优势,不会轻易放手。

· 中国厂商 :中际旭创、新易盛在1.6T已经占住身位,但能不能顺利切换到3.2T和CPO,是生死线。

· 配套环节 :天孚通信(光器件)、联特科技(测试)、液冷散热企业,全都是潜在赢家。

但也别忘了,赢家的对面就是输家:

技术上不去的,只能沦为代工。

节奏跟不上的,只能在资本市场被无情抛弃。

一句话:1.6T考验速度,3.2T考验深度,而CPO考验的是长期方向与产业命运。

七、投资者的心魔:过渡的陷阱

说实话,很多投资者不是输在看不懂,而是输在心态。1.6T被说成“过渡”,于是就觉得不值得买;CPO被说成“未来”,于是盲目幻想十年后的暴富。

这就是典型的“过渡陷阱”:

你嫌1.6T太短,结果错过最真金白银的两年。

你憧憬CPO太远,结果被晾在十年后的空头支票。

资本市场最爱玩的就是这种心理战:让你看见未来,但赚走你的现在。

真正聪明的投资者不会纠结1.6T是不是过渡,而是盯住两件事:

- 谁能顺利完成1.6T到3.2T的切换;

- 谁在CPO上有真正的研发储备。

说白了,你不要幻想抄底抄在最低点、买到十年后的未来。你能踩准节奏,赚到两三年的利润,就已经是赢家。

八、未来属于时间表,而不是幻想

光模块行业的节奏残酷,但逻辑极其清晰:

- 1.6T是现在,能兑现利润。

- 3.2T是关键,决定下一轮龙头。

- CPO是未来,但远水不解近渴。

投资者如果只盯着未来,容易被空头支票骗走十年;只盯着眼前,又会错过下一轮龙头的切换。正确的做法,是把自己放在时间表的正确位置 。

最后一句话送给大家:

1.6T确实是过渡,但正是这段过渡期,决定了谁能站到下一轮舞台。真正的问题是,你愿不愿意为这段过渡付出资金和时间,换取属于自己的那一段红利。

赢家不是最先喊出未来的人,而是能在时间表落地时,站在场上的人。技术不会等人,资本不会怜悯人,最后能笑到最后的,永远只是少数人。