深度解读 | 聚和材料:光刻产业稀缺标的,能靠并购逆袭吗?

引言:聚和材料的这一脚,踢在了行业七寸上

在半导体制造中,光刻机是核心装备,但它的发挥离不开光罩的配合。光罩决定了电路图案能不能精准刻到晶圆上,而光罩的核心材料就是空白掩膜(未写电路图形的基材)。它的成本占比接近光罩的一半,利润水平远高于多数材料,却长期被日韩厂商控制。国内晶圆厂要用,只能排队加价,还要看别人脸色。

就在这个节点,聚和材料丢下一记重拳:3.5亿收购韩国SKE的空白掩膜业务。钱不算多,但足够让市场炸锅。因为这家公司过去只是光伏银浆的龙头,靠规模和降本混得安稳,但“薄利多销”的生意天花板一眼就能看穿。如今它选择转身,直奔光刻环节里最稀缺的材料之一——空白掩膜。

这不是一笔简单的并购,而是一场豪赌。赌良率能不能爬上去,赌客户愿不愿意敞开验证,赌国产替代的窗口能撑多久。赢了,它可能成下一个稀缺标的;输了,就会被贴上“讲故事”的标签,市场也不会留情面。

一、事件概述与交易结构

聚和材料这次是真下了决心。拿出大概3.5个亿,跟韩方一起在境外设立一家专项公司(SPC,专门为收购服务的载体),通过它把韩国SKE的空白掩膜业务整体接过来。厂房、设备、专利、在建工程,还有团队和工艺诀窍,全都打包转让。聚和出资比例不低于95%,说白了,就是要把控制权握在自己手里。按照公告披露的时间表,SKE得先在2025年底把相关资产单独剥离出来,之后才会签股权转让、办对外投资手续,整个交易预计将在2026年1月30日前完成交割。

这里头有几个点,得拆开看:

第一,为什么要用SPC。

跨境并购惯用套路,用个SPC把交易单独装起来。这样好处多:一是风险、资金、资产分开,干干净净;二是后面要是再拉合作方进来,也方便直接投这个壳子。对聚和来说,就是“只买我想要的,不背多余的包袱”。

第二,资产本身值不值。

收购标的的净资产大概在2.5亿元,2024年收入才430万元,数据确实很小。原因也不复杂:产线还在爬坡,产能利用率没完全拉起来。换句话说,产线按万片/年的设计规模建设(以公告口径为准),从设计产能到稳定产能仍需通过良率与稼动率的爬坡。这个状态,怎么看都不性感。但别忘了,芯片材料里很多东西,价值不在“现在赚多少”,而在“你有没有资格坐到牌桌上”。

第三,覆盖范围怎么看。

标的覆盖DUV(193/248nm)区间,主要对应130nm及以下成熟节点,以及先进节点中大量非关键层的多类工艺层次(以193/248nm光刻为主)。国内已有探索,但距离稳定量产仍有距离。收入小是事实,但位置决定天花板——只要能进客户清单,规模能放大得很快。

第四,时间表为啥拖到2026年。

原因其实很现实:SKE得先把这一摊子业务从母公司里剥离出来,土地、设备、专利、人员全都要过户,流程一环套一环。聚和愿意等,说明他们知道这是少有的机会,不等就没了。

这笔买卖看账面规模没意思,亮点在于结构清晰、控股权稳、窗口期稀缺。等交割完成,聚和就算是把脚伸进了过去完全进不去的那块格子。

二、产业链定位与市场空间

要理解空白掩膜到底有多重要,得先看看它在整个光刻产业里的位置。

空白掩膜是光罩的核心材料,决定下游能否合格。

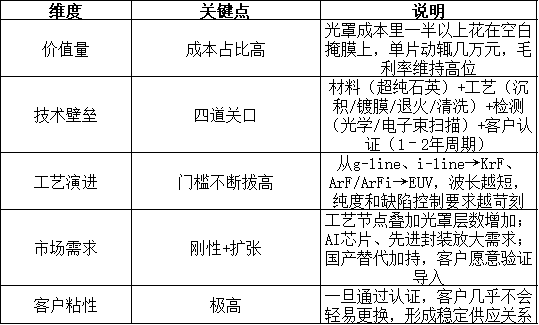

1.价值量大得离谱

做一片光罩,成本里一半以上都要花在空白掩膜上。别看它只是一片玻璃基材,动辄几万元一片,毛利率还能常年维持在高位。这就是一个典型的“小体量、大利润”的环节。

2.壁垒厚到让人绝望

· 材料关 :基材必须是超高纯度合成石英(几乎零杂质的石英材料),连一个气泡都不能有。

· 工艺关 :沉积(物理沉积薄膜)、镀膜、退火、清洗,每一步都要保证均匀性和极低的缺陷率。

· 检测关 :要靠电子束检测(用电子束逐点扫描缺陷)和光学检测(用高精度光学设备检测缺陷)逐寸扫描。设备极贵,全球能做的没几家。

· 认证关 :客户验证流程非常长,从送样到试产、再到小批量和量产,动辄一年两年,没耐心根本过不去。

材料、工艺、检测、认证四道关口叠在一起,才造就了这个行业的护城河。

3.工艺演进,把门槛一层层往上抬

从g-line(436纳米波长紫外光源)、i-line(365纳米光源),到KrF(248纳米深紫外光源)、ArF(193纳米深紫外光源)、ArFi(193纳米浸没式光刻光源),再到EUV(13.5纳米极紫外光源),每一次波长缩短,对材料和工艺的要求就更变态。DUV(深紫外光刻,主要指193/248纳米波长)现在仍然是全球应用最广的主战场,覆盖从130纳米到7纳米的很多层次。别被EUV的光环迷惑,即使在7纳米、5纳米工艺里,大量非关键层还是靠DUV。

4.客户要的不是便宜,而是合格

缺陷密度要低到几乎为零,表面均匀性要像尺子一样直,透光率必须在极窄的范围内,还得有耐久性支撑上千次曝光。客户只认这些指标,不认低价。指标不过关,再便宜也没人用。

5.市场空间撑得起来

逻辑很硬:

· 工艺往前走,光罩层数越来越多,空白掩膜的消耗只会增加;

· AI芯片和先进封装(多芯片堆叠和异构集成的封装方式)让光罩用量再度放大;

· 国产替代是政策加持的方向,只要本土厂商能拿出可用产品,客户就会刻意给机会,让你跑起来。

· 更关键的是,这是个高粘性的市场。一旦通过认证,客户不会轻易换供应商。量能涨,价格能稳,利润空间自然不会小。

一句话:空白掩膜环节贵、难、慢,但需求刚性十足,核心在于谁能最先通过客户认证。

空白掩膜核心特征总结

三、聚和材料到底有几斤几两?

聚和材料成立于2015年,2022年在A股上市,靠光伏银浆一路打成全球龙头,市占率连续三年排在第一。表面上是一家扎实的光伏材料公司,但实控人刘海东的打法决定了,它不是守着老本行吃饭的角色。刘直接持股超过一成,还通过员工平台和一致行动人牢牢控盘,风格强势,思路也很A股——不单盯着业绩,更在意资本市场的想象力。

这次收购SKE空白掩膜,公司在公告里说得很直白:通过并购拿到量产线和客户资源,快速切入半导体关键材料,补上国内缺口。事实上,聚和早就习惯了在热门赛道“先卡位再说”,半导体有电子浆料、空白掩膜,新能源盯钙钛矿、液冷,新材料里还有胶黏剂。但这些布局多数还在浅尝阶段,2024年非光伏业务营收占比不足1%。换句话说,它的跨界更像是储备弹药,而不是立刻兑现。

在机构调研中,公司也表态过,要用股权投资孵化新业务,目标是做成平台型材料科技集团。刘海东的思路很清楚:光伏银浆继续当现金牛,转型预期则不断制造,让市场相信“下一个故事”总在路上。这种模式短期难见利润,但足以让股价保持热度。

聚和的底盘很清楚:光伏银浆已经做到规模化和稳定交付;它面临的压力也很直白:价格竞争和现金流挤压。而真正能决定未来走多远的,是能不能把“配方—制程—验证”的材料平台能力,迁移到更高壁垒的赛道上。

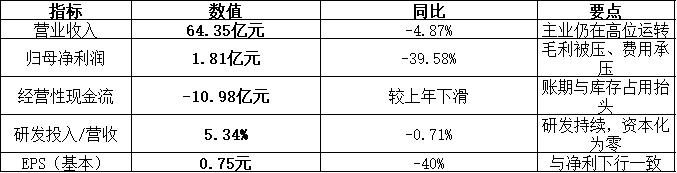

关键财务(2025H1)

业务与优势

· 赛道位置 :光伏导电浆料国产替代已完成、竞争加速,国产正面银浆整体市占已到95%+ ;聚和处于行业前列,客户结构与交付节奏稳定。

· 平台能力 :从银浆时代练就的配方协同(粉体/玻璃/有机)—制程窗口—客户验证 闭环,可迁移到高壁垒材料;这决定了未来的“可复制性”而非一次性项目。

· 全球响应 :公司早年打通海外客户与适配流程,全球化需求响应能力 在报告期继续被强调,有利于新产品的验证与放量。

· 研发韧性 :费用化投入为主、持续聚焦少银/无银(铜浆)与新材料路线,证明不是“讲故事”,而是按工程节奏做减银与新工艺配套。

当前的三大压力

· 利润表 :净利下滑,毛利被加工费与竞争挤压(EPS同步回落)。

· 现金流 :经营现金流转负,应收/库存 是主要牵制——扩产与导入期常见,但需要管住节奏。

· 新业务周期 :半导体类材料认证周期长,短期对收入贡献有限(研发占比上升但尚未体现到利润)。

此外,还有一个重要的差异点:银浆主业的毛利率大约在20%左右,而空白掩膜业务参考日韩成熟厂商,毛利率可以做到50%,净利率能有30%(按行业可比与券商测算口径,实际以落地为准)。这意味着如果掩膜业务真正跑通,公司整体盈利能力会被显著拉升,这是市场为什么愿意提前给高估值的核心原因。

基本面总结

底盘稳在光伏、压力来自价格与现金流,胜负取决于把“材料平台能力”迁移到更高壁垒赛道的速度与质量。若导入曲线与现金流同步改善,估值叙事自然从“配套材料”走向“核心材料”。

四、空白掩膜的全球格局与国产替代窗口

1)全球集中度极高

空白掩膜能做到量产的厂商没几家,主要集中在日韩,份额高度集中。它们掌握着关键材料、检测设备和工艺诀窍,形成了几乎不可撼动的技术壁垒。更要命的是,扩产节奏完全由它们说了算,供给紧,价格高,下游晶圆厂只能被动接受。

2)国内缺口明显

在先进工艺环节,国内的空白掩膜还停留在起步阶段。少数企业在百纳米以上的成熟节点做过尝试,但量小、稳定性差,离真正的产业化还有很远的距离。结果是,国内晶圆厂在关键环节依赖进口,没有安全感。

3)窗口期开始显现。

需求层面 :先进工艺节点叠加AI、特色工艺的兴起,光罩用量只增不减,空白掩膜需求跟着水涨船高。

政策层面 :产业链自主可控被提升到战略高度,凡是“卡脖子”的环节,都在政策扶持的优先级名单上。

客户层面 :晶圆厂最怕被掐脖子,只要有本土供应商能拿出可用产品,就算初期良率不完美,也会愿意验证、导入。

全球供应集中在少数寡头手里,国内虽然有探索,但核心客户验证尚未完成,真正量产还有距离,需求却在快速放大。这种供需错位,就是国产替代的窗口。谁先切进去,谁就能占位。

站在客户的角度,海外头部存储厂已形成出货基础,国内龙头晶圆厂在验证推进中(以公开信息为准),验证成功后有望第一时间承接订单。换句话说,需求是真实存在的,只要验证成功,本土厂商就可能在第一时间承接订单。结合产业政策的支持,客户验证和国产替代在未来几年内很可能形成共振。

五、风险与挑战

1)并购整合风险

SKE的掩膜业务要先从母公司剥离,再转到SPC名下。资产、专利、人员、团队文化,都是需要磨合的。并购最怕的不是价格,而是交割后发现“人走了、设备闲了”,最后只剩一堆冷资产。

2)产线放量风险

账面设计年产能是万片级,但设计产能≠实际产能。设备跑顺、工艺窗口收敛、批次稳定,这些都要时间。扩产过快,可能导致单位成本升高、报废增加,反而拖累财务。

3)财务承压风险

半年报显示,公司经营现金流已经是负的,新业务前期又是重资产投入。只要验证期拉长、订单节奏推迟,就可能出现“利润表好看,但现金流撑不住”的情况。

4)客户黏性风险

晶圆厂对供应商极度保守。认证不是一次通过,而是要长期跑数据。即使产品指标达标,客户也可能因稳定性顾虑选择继续依赖原厂。新玩家要想真正切进,不仅要技术过硬,还得靠时间和服务打磨。

5)竞争格局风险

国产替代是政策热点,可能会有多家厂商集中切入。到时拼的不只是技术,还有资金、交付、客户关系。假如资本一窝蜂进来,行业初期的高利润想象力,可能迅速被压缩。

另外,不容忽视的还有合规与审批环节。此次交易涉及ODI(对外投资备案)和专利、人员的跨境转移,流程复杂。如果进度慢于预期,交割和扩产都可能被延迟。对于市场来说,节奏一旦出现错位,就会直接打在预期差上。

一句话:聚和的真正挑战,不在“能不能讲故事”,而在“并购整合、产线爬坡、现金流、客户认证和竞争节奏”这五个落地点。任何一个没踩稳,都可能让转型半途而废。

六、投资逻辑

聚和材料这波股价,三个月飙了70%多,市场早就把它当成“国产替代新故事”的样板来炒。逻辑很直接:光伏银浆虽然卷得要命,但体量在、现金牛还在;一旦光刻材料这条第二曲线真跑通,估值立马要重写。

机构给出的预测也能说明问题。大多数券商对2025年的判断差不多:EPS在1.6~1.7元,净利润在4亿上下;2026年拉到2元出头;2027年集中在2.5元附近,对应净利润6亿级别,乐观口径接近8亿(注:部分预期未加入新业务)。共识很清楚:光伏主业稳,但真正的弹性,还得看光刻业务能不能兑现。

除了券商的预测,市场上也有更激进的测算逻辑。国内空白掩膜市场空间大约7080亿元,如果聚和能在2027年完成扩产,2028年拿下20%份额,对应收入约15亿元。按日韩成熟厂商50%的净利率算,就是78亿元净利润。再类比光刻胶的30倍PE,这块新业务单独就能对应200亿以上的市值。再看光伏银浆主业,参考帝科76亿市值,聚和盈利更强、净资产也多30亿,合理区间在100~110亿。把主业和新业务叠加,中期目标市值300亿,是不少资金心里的锚。

目前股价虽然已经提前消化了一部分2026、2027年的预期,但随着新业务逐步推进,未来仍可能打开进一步的成长空间。

不过投资人别光看股价嗨,真正要盯的是几个硬指标:

· 现金流 :利润表好看没用,现金流什么时候转正才是真的底气。

· 良率曲线 :指标能不能稳定爬坡,这是生死线。

· 认证进展 :送样、小批、量产,哪个阶段卡住都白搭。

· 订单结构 :是靠低价混进去,还是靠性能赢溢价?这决定了它是替代品还是核心供应商。

要是真跑通了,那这条赛道就是它的舞台;要是熬不住,再多叙事也只是烟花一场。