深度解读|美光科技:从“存储小弟”到“HBM新贵”,能否坐上牌桌C位?

一、洪水来了,美光还在堤坝上硬扛

AI这两年是什么节奏?就是一脚油门踩到底,连喘气的空隙都不给你。模型参数从千亿飙到万亿,GPU一柜子一柜子地往数据中心塞。但很快大家发现,算力不是光靠GPU堆出来的,内存带宽跟不上,你的GPU就是个吃不饱的巨婴。

这时候,HBM(高带宽内存,3D堆叠、宽并行接口)被推到聚光灯下。它不是凭空冒出来的新宠,而是AI洪水冲到这儿,谁的堤坝没加固,谁就先崩。SK海力士早就坐稳了头把交椅,三星凭家底雄厚硬撑,美光呢?过去一直是“存储周期股”的代名词,现在硬生生被洪水推到前台,要么扛住,要么被动承压。

关键是,数据已经把结论写在脸上了。FY25 Q3(6月25日公布),美光营收创了历史新高,HBM收入环比大涨近五成,数据中心营收直接翻倍。这不是情绪吹的泡泡,而是服务器真正在拉货。市场也在逼着它转型:不再只是那个跟随周期涨跌的小弟,而是要学会在AI产业链里争取更高的议价权。

问题就摆在这儿:产能能不能按时交出来,跟英伟达和AMD的绑定能不能更紧,中国市场和美国监管会不会突然来一脚。这三件事决定,美光到底是翻身做主人,还是继续在存储周期的命运里打转。顺带一提,公司在今年3月的电话会上已经确认,2025年的HBM供给基本售罄,正在和客户对接2026年的需求,这为全年交付加了层确定性。

二、HBM产能节奏:锁单2025,豪赌2026

美光的HBM路线很清楚,三步走:2025锁量,2025下半年切换到12层堆叠,2026押宝HBM4。

第一步,2025年的量已经被锁满。公司在今年3月就明确说过,全年HBM供给基本售罄。这不是喊口号,而是订单和产线实打实排满。换句话说,今年的变量不在“有没有需求”,而在“能交多少”。

第二步,下半年主推HBM3E 12层堆叠。单颗容量从24GB拉到36GB,功耗更低,能效更高。对客户来说,同样的GPU可以跑更大模型、更长上下文;对机柜厂商来说,能耗预算更好做。对美光来说,这意味着产品组合升级,平均售价和毛利一起往上走。公司口径也强调其HBM 3E具备功耗优势,这是12层堆叠能够放量、改善机柜能耗预算的底气之一。

第三步,2026就是关键的HBM4。公司口径明确:HBM4将在2026年随客户下一代AI平台同步爬坡。它不仅仅是“再堆层”,而是要跟先进封装和混合键合技术深度结合。良率能不能控制住,封装产能能不能配套上,客户认证能不能顺利过,这三条线必须同时跑通。如果跑顺了,美光就能从跟随者变成并跑者;如果掉链子,前面12层堆叠的领先感很快会被对手抵消。

不过,要注意的是:HBM不像传统DRAM,良率本来就低,现在靠高价掩盖了问题。一旦供给扩张、价格回落,良率缺陷就会显形。而且HBM必须和台积电等先进封装产能节奏配合,任何环节掉链子,交付都会卡壳。所以别被短期的靓丽数据冲昏头脑,风险是真实存在的。

所以,2025年是兑现年,看交付强度和12层堆叠的良率;2026年是考试年,看HBM4能不能按节点落地。能跑通,美光的定位就彻底翻篇;跑不通,又要被市场按回存储周期的老剧本里。

三、绑定度:谁是美光真正的“金主”

美光要想在HBM赛道站稳脚跟,光有产能不够,还得看它能不能抱紧几家核心客户的大腿。说白了,谁在AI平台上花钱买GPU,谁就是美光真正的金主。

第一,英伟达。

这是美光最值钱的一张牌。H200、GB200、Blackwell这些平台都在用HBM 3E,美光的12层堆叠也进入了验证和出货。更重要的是,双方在今年的GTC上一起推出了SOCAMM(新型内存模组),把内存生态拉到一个更紧的合作层面。公开资料也显示,这些新平台的配置选项包含HBM 3E 12层(36GB),美光已参与出货与适配。对美光来说,这相当于给自己贴上了“官方认证”的标签——即使不是唯一供货商,但在英伟达生态里的存在感被正名了。

第二,AMD。

别看AMD在AI GPU市场的份额不大,但它的MI300系列已经打开局面,新一代MI350已公开引入包含美光在内的HBM 3E 12层(36GB)供应组合,美光方面也对外确认参与供货。对美光而言,这就是第二条增长曲线:哪怕量级不如英伟达,但多一个大客户,就多一层安全垫。

第三,超微电脑(Supermicro)。

这是一条间接链。超微电脑是英伟达和AMD平台最大的整机厂之一,美光的DDR5内存和数据中心SSD,几乎都在这些整机里配套。别小看这点,HBM是高端标品,但DDR5和SSD才是广泛渗透的“地基”。通过超微电脑,美光把自己的产品打包进了更多服务器方案里,这就是间接的绑定。早在2024年,美光128GB DDR5 RDIMM就宣布获得Supermicro等平台支持。

所以,美光的客户结构可以简单概括为:英伟达是护身符,AMD是第二曲线,超微电脑是隐形渠道。这种绑定并不是排他关系,行业都是多供应商并行,但美光能在几条主流赛道里都有份额,就足以撑起它的AI叙事。

四、在华业务:尴尬的“中十几%”

美光在中国的存在,说实话挺微妙。按照公司披露,2024财年中国大陆收入占比大约12%,到2025财年的展望是“中十几%”(公司FY25展望口径,含香港)。占比不算小,但也不是决定命运的核心盘子。

问题在于,这部分业务特别敏感。2023年中国就曾对美光的部分产品在关键信息基础设施领域限制采购,虽然没有把市场彻底封死,但相当于在美光的营收上打了个问号。换句话说,美光在中国市场不至于活不下去,但随时可能被政策因素扇一耳光。

更尴尬的是,美光在美国拿到最高约64亿美元的CHIPS法案直补,并叠加AMIC税收抵免;日本广岛的先进DRAM/HBM项目持续推进(EUV导入与政府补贴支持)。全球扩产都在加速,可中国市场反而成了最不确定的一块。对资本市场来说,这种“不稳定预期”比数字大小本身更伤人——哪怕只占个十几%,也足以影响股价情绪。

所以,美光的在华业务就是一个典型的“鸡肋”:吃着有点肉,丢了也能活,但谁也不敢保证不会突然被卷进地缘政治的漩涡里。这层不确定性,注定会成为它估值上的折扣。

五、财报亮眼,背后是一场豪赌

美光的财报已经给了市场一记强心针。2025财年Q3,公司营收创历史新高,HBM收入环比飙升近50%,数据中心营收同比直接翻倍。这不是纸面文章,而是服务器厂商真金白银地在拉货。市场也终于看清,美光不再只是那个跟随DRAM和NAND周期上蹿下跳的小弟,而是凭借HBM在AI产业链上拿到了一张新门票。

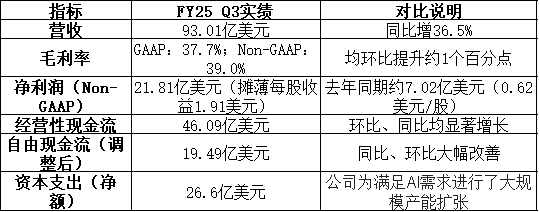

关键财务数据如下:

这些数字背后的逻辑很清楚:HBM拉动了量,产品组合把毛利带上去,现金流被直接推到高位,说明美光已经从“周期随风摇摆”变成了“有结构性支撑”的玩家。

但别忘了,这张门票不是天上掉下来的,是靠砸钱砸出来的。美光拿到美国政府最高64亿美元的CHIPS法案直补,加上税收抵免,正在爱达荷和纽约大建新厂;在弗吉尼亚做升级,日本广岛的先进DRAM/HBM项目也在持续推进(EUV导入与政府补贴支持),全球扩产都在加速。这些项目一开口就是百亿美元级别的投资,烧钱速度和扩产速度一个比一个快。

资本开支带来的好处显而易见:有了补贴,美光能把先进工艺和HBM产能牢牢放在美国和日本,不仅能降低地缘风险,还能在和客户谈判时多一份底气。但风险也在眼前:大规模投资意味着更高的财务杠杆,如果市场景气度下滑,固定成本立刻变成拖累。HBM的毛利再高,也架不住供给反转时的价格杀伤。

所以,美光的业绩亮眼,但背后是一场高风险的豪赌:一边靠政府的钱和自己的现金流疯狂扩产,一边祈祷AI需求别熄火。它必须持续把产能变现,把补贴换成市场份额,否则资本开支很可能变成沉重的负担。

六、产业格局:老二老三的血腥游戏

HBM的江湖,格局很残酷:老大SK海力士稳坐王座,三星家底雄厚在追,美光想要突围,只能拼命往上爬。

SK海力士的领先是硬生生砸出来的。它最早量产HBM3和HBM 3E,抢下了和英伟达的深度绑定。公开数据显示,2025年Q1它的HBM份额一度超过七成,Q2仍在六成以上的高位。说白了,AI算力洪水里,第一桶金大部分进了它口袋。

三星的角色有点尴尬。钱和技术实力都有,但在HBM3 3E关键节点,多家媒体长期报道其在部分大客户验证上节奏承压,虽有进展但整体偏被动。可别忘了,三星的杀手锏是“全产业链覆盖+资本无上限”。一旦节奏调整到位,靠价格和产能硬推,同行都得头疼。

美光的定位是“后来者”。它的12层HBM 3E赶上了窗口期,靠着英伟达、AMD的新平台打了进攻的第一枪。但份额还小,绝对体量不如SK海力士。真正的挑战是:能不能在HBM4的代际切换里不掉队,把良率、先进封装和客户认证这三道关同时跑通。做到了,就是并跑;做不到,又会被市场按回“周期存储股”的老剧本。

所以这场格局很像一场三方博弈:老二老三互殴,老大在笑——前提是供给和先进封装配套不给它掉链子。短期看,SK海力士有先发优势,三星有资本和全产业链,美光要靠技术突破和客户绑定硬挤一条血路。多供应商并行是常态,谁的交付和验证更稳,谁的份额就更硬。

七、风险:别只盯着增长

美光这次能翻身,不代表未来就能高枕无忧。

第一,供给反转风险。现在HBM是稀缺品,大家抢着要。但一旦SK海力士、三星、美光三家同时开足马力,产能过剩很快就会到来。存储行业的价格下行从不讲情面,HBM再高端,也逃不掉“量上来、价下去”的惯性,关键取决于供给释放节奏与合同议价周期。

第二,良率和封装风险。HBM不是传统DRAM,堆得高、工艺复杂,良率天然偏低。今天能靠高售价遮住伤疤,一旦价格松动,毛利会立刻被侵蚀。更要命的是,它必须与先进封装产能(如台积电CoWoS/混合键合等)同步爬坡,任何环节掉链子,交付都可能卡壳。多供应商并行是常态,但谁的交付更稳、验证更快,谁的份额就更硬。

第三,地缘与监管风险。按公司FY 2025展望口径,中国内地+香港合计收入占比为中十几%,比例不算决定性,但政策风吹草动足以扰动节奏与估值。美国方面,核定的CHIPS直补为“最高约64亿美元”的上限额度,配套的合规与绩效里程碑同样会形成约束。全球扩产的棋走得快,未必没有暗坑。

总结一句:短期数据再漂亮,也要盯住供需、良率/封装与地缘这些冷变量。增长是结果,纪律才是护城河。

八、美光能不能熬成“必选项”?

美光这两年最大的变化,就是从一个“典型存储周期股”,硬生生被AI需求拖进了战略器件的赛道。HBM 3E的量已经兑现,12层堆叠的窗口期让它拿到了更高的ASP和毛利,英伟达、AMD的绑定也给了它叙事护身符。资本市场最爱这样的故事:业绩拐点+产业绑定+政策补贴。

但问题也很直白。它的份额依旧不大,真正的命门在HBM4。如果在2026年能把良率、封装和客户认证三道关跑通,美光就能从跟随者变成并跑者,甚至有机会在AI时代成为“必选项”。如果跑不通,市场会毫不犹豫地把它按回存储周期股的老剧本。

投资者该怎么看?短期看,它的业绩有兑现力,产能扩张有补贴护航,安全边际还算清晰;中期看,能不能站稳要看HBM4的交付节奏;长期看,地缘和行业供需才是真正的黑天鹅。

美光已经被推到牌桌中央,它要么学会掌握筹码,要么再次沦为陪跑。赢家和陪衬,差别只在下一个周期。

九、HBM背后的国产机会

前面我们更多讨论的是美光自身能不能交付,但对A股投资者来说,更关键的是:HBM的需求扩张,会不会在本土配套环节带来增量机会?

随着 AI PC 被推到风口,端侧设备也开始需要高带宽内存来支撑更复杂的模型和更长的上下文。换句话说,HBM不仅是数据中心的“血液”,未来也会逐步流入个人电脑。

这对A股市场的启示很直接:国内也有企业在研发HBM,但和国际巨头相比仍有差距,短期更值得关注的还是配套环节。其中,几个方向值得投资者持续跟踪:

· 先进封测 :HBM的3D堆叠与2.5D集成对封测工艺要求极高,国产封测厂商正加快技术升级与产线投入。

· 高端基板 :HBM依赖高密度封装基板(如ABF),这类材料和产能在国内处于紧缺状态,国产替代空间大。

· 接口与互连芯片 :HBM需要高速控制与信号调节芯片来保障带宽与稳定性,相关技术的国产化同样是长期必答题。

如果说美光的故事是“能不能翻身成必选项”,那A股的逻辑就是“能不能在HBM配套链条上持续分羹”。随着AI PC 普及与数据中心扩容,这些环节的景气度有望被进一步推高。