股权重组,OpenAI和微软各取所需

近日据报道,OpenAI正通过公司架构重组彻底改变其股权结构,将从非营利性质的有限回报模式转向传统企业股权制。

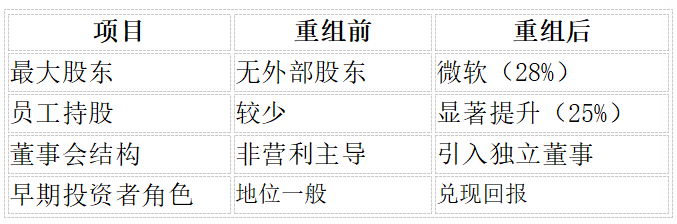

OpenAI,这家曾以“非营利”身份起家的人工智能先锋,如今正经历一场深刻的股权重组。微软成最大股东、员工持股的重新分配、董事会权力的重构——这一切不仅改变了OpenAI的资本结构,也重新定义了它的未来走向。

重组后的股权分布:权力的再分配

据估计,在这项估值5000亿美元的重组计划后,微软作为最大外部支持者将获得约28%股份,价值约1400亿美元,成为第一大股东。当前及前任员工将集体持有约25%股份,价值约1250亿美元。

由软银领投的410亿美元新融资轮投资者将共同持有约13%股份,价值约650亿美元。参与此轮融资的机构包括FoundersFund、红杉资本、AndreessenHorowitz和DragoneerInvestmentGroup。

根据多篇报道与官方披露,OpenAI的最新股权结构还将出现以下几个关键特征:

非营利母公司仍保留控制权 ,管理OpenAI的非营利董事会预计将获得约27%股份,价值约1350亿美元。在当前结构下,该非营利组织有权在其他股东分得近2750亿美元利润后获得营利部门产生的所有剩余利润。

尽管商业化程度加深,OpenAI的母公司仍掌握最终决策权。

投资者持股比例下降 ,早期投资者的股份被稀释,部分退出或转为间接持股。

估值重估 ,重组后OpenAI整体估值突破5000亿美元,成为全球最具价值的AI公司之一。

员工与董事会联合持股 ,形成内部治理联盟,平衡外部资本影响。

这一分布显示出一个清晰的趋势:OpenAI正在向“混合治理”模式演进,既保留非营利的核心,又引入商业化的效率与资源。

重组过程中的挑战:权力、信任与结构的博弈

这场重组并非一帆风顺。实际上,最终的结果是一场大博弈后的产物,OpenAI在推进过程中遭遇了多重挑战:

治理结构的冲突

OpenAI原本由非营利组织主导,强调技术安全与社会责任。而微软作为商业巨头,关注的是投资回报与市场占有率。两者在治理理念上存在天然分歧。

员工权益的模糊地带

早期员工多以技术贡献为主,缺乏清晰的股权激励机制。重组过程中,如何合理分配股份、保障员工利益成为焦点。

估值与持股比例的博弈

OpenAI估值飙升至5000亿美元,导致早期投资者与新入局者之间的持股比例重新洗牌,部分投资者对稀释比例表示不满。

重组前后对比:从理想主义到现实主义

重组前,OpenAI的股权结构以非营利为核心,强调技术安全与社会责任。微软虽为合作伙伴,但并未直接持股。

重组后,微软成为最大外部股东,员工与董事会持股比例上升,非营利母公司仍保留控制权,但治理模式更趋商业化,三方各取所需。

这一对比揭示出OpenAI从一个理想主义驱动的技术组织,逐步转向现实主义的商业化平台。但它并未完全放弃初心,而是在资本与使命之间寻找新的平衡点。

重组动因:调整和微软的关系

OpenAI为何要进行如此深度的股权重组?这其中最大的动因还是来自微软和OpenAI的关系。

首先就是微软的算力不能满足OpenAI的发展。在OpenAI发展早期阶段,微软一直是其云服务器独家供应商,OpenAI的早起训练,离不开微软。但随着OpenAI的发展,公司多次抱怨微软提供的算力资源不足,限制了其先进模型的训练。因此,近期OpenAI还与甲骨文等公司签订了合作协议,购入算力。

其次就是收入和利润分成问题。之前,微软曾有权在2030年前获得OpenAI20%的收入。但随着双方敲定新的合作条款,OpenAI已告知部分股东,其向微软支付的收入分成比例将从今年的近20%大幅下降,预计到2030年降至约8%。

最后就是技术问题,微软此前一直在努力争取让OpenAI修改或删除合同中允许OpenAI在达成AGI时终止技术授权的关键条款,但这一分歧目前也处于悬而未决的状态。

这些动因共同驱动了OpenAI的股权重组,也决定了其未来的发展路径。

OpenAI的股权重组,是一次非常重要的权力重构。它既是资本的胜利,也是制度的试验。在技术理想与商业现实之间,OpenAI选择了一条中间路径。

可以说,这次重组之后,OpenAI将卸下身上的重担,以更有力的姿势,向AI技术的深海区发起挑战,也为其今后进一步资本化,乃至上市扫清了障碍。