下一个万亿故事?光基芯片的现实与远方

一、为什么我们要谈“光基芯片”?

这几年,AI的浪潮扑面而来。从ChatGPT(对话生成模型)到Sora(视频生成模型),从大模型到多模态,AI每一次突破,背后都是算力的堆叠。可问题是:电力吃紧。

你可能没直观感受,但微软、谷歌、亚马逊的数据中心已经成了电网的“用电大户”。服务器、存储和网络设备的功耗不断飙升,其中光模块需求大涨,本质上就是因为能效成了刚性瓶颈。

那么,传统电子芯片是不是已经走到头了?还没有。但它们的能效极限越来越近,这就是为什么“光基芯片技术”开始被反复提起。

光基芯片(通常也称光芯片/信息光子芯片),在狭义上是光模块内部实现光电转换的核心元器件,相当于光模块的“心脏”;在广义上,它也指利用光子替代电子执行计算和传输的新型芯片。无论哪种路径,目标都是在能效瓶颈下,把功耗降下来,把速度提上去。

三、光子为什么比电子更强?

很多人会问:光子不就是光吗?为什么它能比电子厉害?

原因有三:

1.无电阻损耗

电子在铜线里走,必然有电阻发热;光子在波导里传输,没有电阻,理论损耗极低。

2.并行能力强

光有颜色(波长),可以同时走多条通道,这就是“波分复用”(不同波长同时传输)。一块芯片里,如果你能用红、绿、蓝等几十个波长并行处理,就像同时开几十条高速公路。

3.速度接近光速

电子传输受限于材料和电容效应,频率再高也有限;光子天然是“快车”,适合做大规模数据传输和并行计算。

这三点叠加,解释了为什么光基芯片在能效上能比传统芯片高一个数量级。

四、光基芯片的技术路径

在展开具体技术路线之前,先厘清一个容易混淆的概念:光芯片和光模块不是一回事 。

· 光芯片(OpticalChip) :是最底层的核心器件,提供光电转换能力,相当于“引擎”,决定能耗、速率和性能上限。

· 光模块(OpticalModule) :是把光芯片、电芯片、结构件和接口等封装到一起的最终产品,相当于“整车”,可以直接插到交换机或服务器中使用。

通俗讲,光芯片是“心脏”,光模块是“整机”。理解了这点,就能更清晰地分辨哪些创新发生在芯片层 (如InP、SiPh、LNOI),哪些属于模块层形态演进 (如可插拔、CPO、光子计算)。

光基芯片的发展并不是一条单行道,而是“材料/工艺路线”和“系统/应用演进”两条维度交织。前者决定芯片的性能、成本与能效,后者决定它最终以什么形态落地到数据中心和AI算力体系。理解这两条线,才能看清整个产业未来的方向。

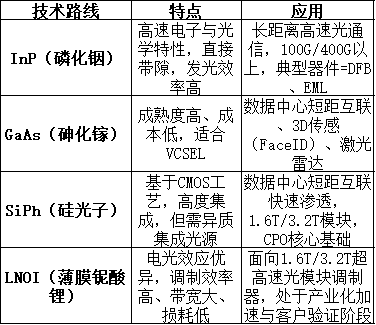

1. 材料/工艺路线

1)磷化铟(InP)

特点:直接带隙材料,发光效率高,适合高速激光器、探测器和调制器,载流子迁移率高。

应用:广泛用于长距离高速光通信,是100G、400G及以上长距光模块的主流方案。常见的DFB(分布反馈激光器)和EML(电吸收调制激光器)芯片都基于InP。

2)砷化镓(GaAs)

特点:技术成熟、成本较低,典型器件是VCSEL(垂直腔面发射激光器),阈值电流低、易于二维集成。

应用:主要用于短距离数据通信(机柜内互联)、3D传感(如手机FaceID,3D人脸识别)、激光雷达等场景。

3)硅光子(SiPh,硅光子集成电路)

特点:利用CMOS(互补金属氧化物工艺)在硅基片上制作光器件,可高密度集成调制器、探测器、波导等。成本潜力巨大,但硅是间接带隙,需要通过异质集成InP等光源。

应用:在数据中心短距互联中渗透率快速提升,是CPO(共封装光学)的核心基础,亦是1.6T/3.2T光模块的主要候选技术之一。

4)薄膜铌酸锂(LNOI,薄膜铌酸锂光子器件)

特点:电光效应极优,调制效率高、带宽大、损耗低。通过薄膜化和与硅衬底键合,克服了传统铌酸锂器件体积大、驱动电压高的问题。

应用:被视为未来1.6T、3.2T超高速光模块的潜在关键调制器方案,当前处于产业化加速与客户验证阶段。

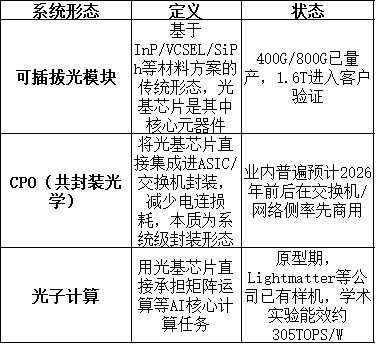

2. 系统/应用演进

材料路线解决了“芯片怎么做”,而系统演进解决的是“芯片怎么用”。光基芯片的应用形态,大致经历三个阶段:

1)可插拔光模块

当前主流形态,无论是InP、VCSEL还是SiPh方案,都通过可插拔模块进入服务器与交换机。400G/800G已量产,1.6T正在客户验证。

2)CPO(Co-PackagedOptics,光电共封装)

定义:将光基芯片直接集成进交换ASIC(专用集成电路)封装内部,缩短电连路径、降低功耗;其本质为系统级封装形态,底层多采用硅光子(SiPh)等光器件。

现状:业内普遍预计2026年前后在交换机/网络侧率先商用;面向计算芯片封装级的更广泛导入仍取决于成本与可靠性。

3)光子计算(PhotonicComputing,利用光芯片执行计算)

定义:让光基芯片从“传输元件”升级为“计算单元”,用光直接执行卷积、矩阵乘法等核心AI任务。

现状:仍处于原型期。Lightmatter等公司已有样机;在学术实验与指定工艺假设下,有研究测得约305TOPS/W的能效潜力,距离规模化商用仍需生态与制造验证。

光基芯片技术路线与应用形态对比

※材料/工艺路线

※系统/应用演进(广义光芯片的应用形态)

光基芯片的技术路线丰富多样,从成熟的InP、GaAs到新兴的硅光、薄膜铌酸锂,各有其适用的场景和优势。选择哪条路线,并不是谁先进谁落后,而是在性能、成本、功耗、集成度之间找平衡。未来这些路线大概率会并存发展,甚至融合创新,共同推动光电子技术不断前进。

五、现实的瓶颈在哪里?

要冷静,这些方向也有硬伤。

1.光电转换损耗

数据要在光域和电域之间来回切换,每一次都会带来能耗与延迟。

2.制造良率

光器件比电子器件更娇贵,透镜、波导、激光器的工艺难度很高,良率和成本是产业化的关键。

3.规模验证不足

硅光已经进入商用阶段,但在良率与成本上仍需突破;CPO还处于工程化爬坡期;光子计算则停留在实验室原型。

4.生态链未成熟

软件框架、编译器、开发者工具链,全是电子芯片的天下。光子计算能不能融入CUDA(通用GPU并行计算框架)或PyTorch(深度学习框架)这样的主流生态,是未来的核心挑战。

六、为什么这对中国投资者很重要?

站在投资角度,光基芯片不是一个“马上兑现”的主题,但它有几个长线价值:

1.算力能效红利

AI模型越来越大,电力成本占比越来越高。谁能降低功耗,谁就能获得市场。光子方案天然切中要害。

2.国产替代窗口

硅光模块、CPO的制造链条,中国厂商正在追赶。未来几年,谁能在1.6T、3.2T节奏里卡位,谁就可能成为下一个“中际旭创”。

3.政策加持

从工信部到信通院,已经把“信息光子技术”写进产业发展路线图。未来5–10年,光子相关项目会不断得到资金和政策支持。

4.资本故事空间大

相比GPU、HBM已经高度拥挤,光基芯片还是一个早期赛道。一旦出现突破口,容易被资金快速放大。

七、未来已来,但别急着上车

光基芯片技术,像极了十年前的GPU加速。那时,很多人觉得GPU只能打游戏,没想到成了AI的发动机。

今天,光子计算、硅光、CPO,可能正走在类似的轨道上。它们解决的是算力的“能效困局”,是电力与性能的硬矛盾。

但投资要有清醒认知:

· 硅光模块是能兑现利润的环节,CPO是产业升级的重要选项;

· 长期,光子计算如果跑出来,将是改变游戏规则的“终极武器”,但其落地仍存在高度不确定性。

谁能笑到最后?答案只能交给时间。但可以肯定的是:在AI的下半场,光子这条路必然有人要走下去。

光基芯片,不是今天的赛点,但一定是明天的赛道。