散热三强争霸:液冷、碳化硅、石墨烯,谁才是核心王者?

引言|三条路,解决同一个热的问题

AI芯片功耗已逼近千瓦级,机柜像被烤热的炉子,风冷和铜铝散热器逐渐失效。热管、陶瓷基板、相变材料,这些在PC和手机里还能撑场,但在AI擂台上全被秒杀。当前行业里讨论较多、关注度较高的,就是液冷、碳化硅和石墨烯这三种方案。

液冷负责外循环,碳化硅盯芯片内部,石墨烯压住界面热点。谁更先进不重要,重要的是谁在关键段位接住热。

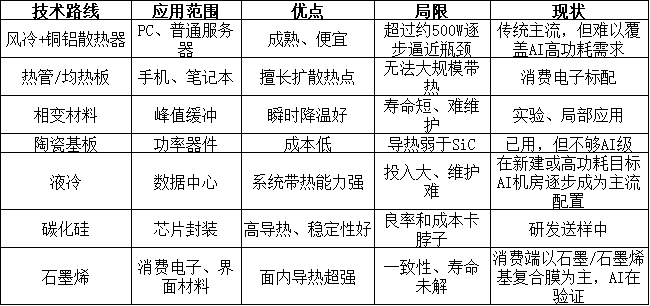

常见散热路线对比

一、液冷:把热量搬出去

风冷在目标柜功耗约≥100kW时普遍逼近瓶颈,液冷才是真正能搬出热量的“卡车”。

冷板贴在芯片上,或整机泡进介电液里,把热量直接带出柜外。

· 优点:降温猛,百kW级柜功耗都能稳住;工程体系成熟,新建数据中心已经量产部署。

· 短板:初建成本高,管路、快接、监控全得齐;漏液、腐蚀、运维成本都是实打实的负担。

· 现状:冷板液冷、浸没式液冷在新建或高功耗目标的AI机房与超算中心逐步成为主流配置,存量机房仍以风冷为主。

液冷不是概念,而是基础设施的硬杠(尤其当柜功耗目标≥100kW)。你不上,芯片功耗会逼着你上。

二、碳化硅:在芯片里开高速路

热不是先卡在风道,而是先堵在芯片内部。碳化硅就是来修高速路,把热顺畅导出来。

它替代硅做中介层(芯片与基板之间的过渡层)、基板、散热盖,直接降低芯片内部的导热瓶颈。

· 优点:在室温与特定品质前提下,碳化硅热导率可达数百W/m·K,高品质样品约500 W/m·K;硅只有约150,差距一眼能看出。热膨胀系数接近芯片,不容易裂。硬、耐高温,长期运行更稳。

· 短板:成本高,大尺寸(8英寸、12英寸)良率还在爬坡;加工难,工艺复杂。

· 现状:华为已公开相关专利,方向聚焦在材料与导热路径;英伟达Rubin(产业链/研报口径,非官方公告)也在讨论。但今天它还停在研发送样阶段,离规模化还有距离。

碳化硅不是讲故事,而是未来封装的定价权(是否量产取决于8/12英寸良率与成本曲线)。谁能把良率和成本压下来,谁就能签下订单、兑现回款。

三、石墨烯:把热点摊开

整体温度不是致命伤,热点才是。石墨烯就是热点杀手。

一张膜,或者混进界面导热胶,把点热摊成面热。

· 优点:面内导热极强,热点立刻被摊开。轻、薄、柔,消费电子能轻松用。

· 短板:大面积一致性没解决,寿命验证不足;工艺和基材结合还不成熟。

· 现状:手机、平板、VR广泛采用石墨或石墨烯基复合散热膜。在AI服务器领域,还在送样和实验阶段。

石墨烯不是替代碳化硅,它负责界面和热点(是否大规模导入,取决于一致性与热循环寿命能否过关)。

四、替代还是协同?

你可能想当然:有了液冷,就不用碳化硅;石墨烯是不是能替代碳化硅?

事实是:大多数时候,不是替代,而是协同。

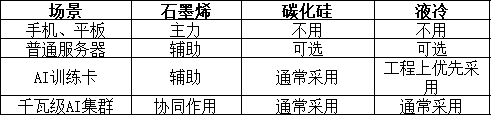

· 低功率:手机、平板,石墨烯膜+风冷就够。液冷和SiC完全用不上。

· 中功率:200–500W的服务器,石墨烯能做TIM(界面导热胶)辅助,碳化硅和液冷都可选。

· 高功率:800W以上AI训练卡,碳化硅在芯片内段通常采用,液冷工程上优先采用,石墨烯压界面热点。

千瓦级AI集群:通常需要三件套协同(具体以系统设计与客户验证为准)。

三者在不同功率场景下的角色

参考阈值:低功率<100W(终端)、中功率200–500W(通用服务器)、高功率≥800W(AI训练卡)、集群级目标柜功耗≥100kW。不同厂商定义略有差异,此处仅作工程量级指引。

小设备靠石墨烯,大算力靠三件套。

五、为什么协同比单干更强

算一笔账:假设单封装功耗1400W,目标结-冷板温差≤60℃。

· 风冷:直接崩。

· 液冷:压下一半。

· 加碳化硅:内部通道更顺,热阻再降。

· 上石墨烯TIM:界面抹平,热点不堆。

该示例为方法论演示,参数为经验范围估算。最后组合拳,在可比工况下能把温度压到目标范围内(以客户实测为准)。具体参数随冷板、流量、压降与封装路径不同而变动。

这就是为什么华为专利和英伟达Rubin(产业链/研报口径,非官方公告)都在把“材料+液冷”一起提。未来不是谁替代谁,而是三件套同时出手。

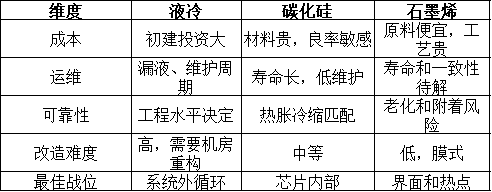

六、三者优劣对照表

每个都有硬杠:液冷怕漏,碳化硅怕良率,石墨烯怕寿命。谁先过关,谁先兑现。

七、新建vs改造,终端vs数据中心

你得分清,场景不一样,散热组合的打法也不一样。

新建数据中心:这是液冷的主战场。新机房从一开始就按液冷去设计,管路、泵、冷板全都嵌进柜子里。碳化硅会跟着导入高功耗芯片的封装里,直接打通内部热路。石墨烯更多是锦上添花,用在TIM里,把热点压住,降低界面热阻。

老机房改造:机柜布局早定死了,电力和水冷系统也没预留。一刀切上液冷?成本高得让人怀疑人生。所以第一步往往是换界面材料——石墨烯TIM、导热胶升级,再配合风道优化,把温度曲线拉下来。等资本支撑到位,再逐步加局部液冷。碳化硅更慢,因为它要从芯片端就重新设计。

终端设备:这里没必要玩大刀阔斧。手机、平板、VR,最适合的就是石墨烯膜。轻、薄、柔,一贴就能扩散热点。液冷和碳化硅?根本不是一个维度的东西。

八、投资者该关注的指标

你不能只看概念,要盯住硬指标。

液冷:看PUE(数据中心能效指标,越低越省电),看漏液率,看冷板交付节拍。液冷厂商能不能赚钱,关键是维护成本能不能控住。

碳化硅:核心是良率。6英寸能跑,但8英寸、12英寸才决定成本能不能下台阶。良率曲线要稳定在70%以上,再看资本开支和回款,才可能从实验室走进大订单。

石墨烯:别光听“导热率世界第一”。要看一致性和寿命。大面积制备的膜,批次间性能会不会漂?热循环500次以后会不会掉?这些没过关,它进不了数据中心。

系统层面:最终还是现金流。返修率降不下来,交付节拍乱,哪怕技术再牛,客户也不会长期买单。

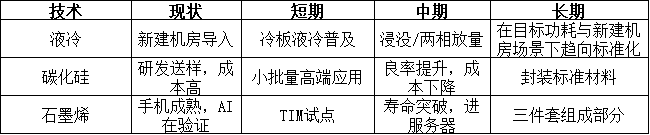

九、未来路径

未来不是一刀切,而是分层推进。

· 短期: 液冷+碳化硅先跑。AI算力上不去,客户逼着要上液冷。芯片功率飙升,碳化硅在替代硅的方向被验证为潜在解法。石墨烯此时更多是试点,在TIM和热点扩散 上小规模导入。

· 中期: 等石墨烯一致性和寿命问题解决,它会切入服务器界面。碳化硅良率随着产能爬坡下降,进入主流封装。液冷则从“高端配置”走向更多数据中心标准。

· 长期: 这些散热技术可能在高功耗AI场景里逐步协同,形成相对固定的组合。例如,液冷管外循环,碳化硅打通芯片内部,石墨烯在界面摊热点。缺谁都不行。

未来分层逻辑:消费电子归石墨烯,中功率服务器靠液冷+碳化硅,千瓦级AI通常需要多种散热方案协同。

三者发展现状与未来路径

结语

散热不是陪衬,是定价权。液冷搬热,碳化硅修路,石墨烯抹界面。新建机房、老旧改造、终端设备,各有打法。

短期拼维护,中期拼良率,长期拼组合。千瓦级AI,不拼算力,拼谁能把热压下去。

要么成为定价者,要么被定价。