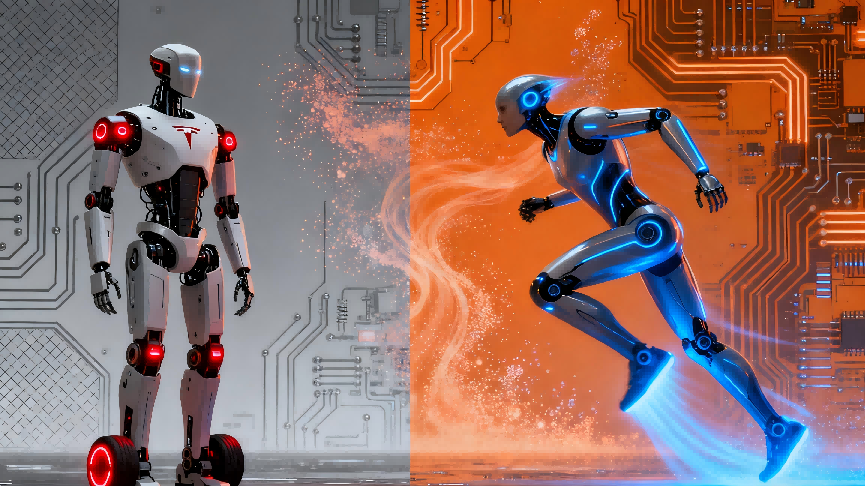

特斯拉踩刹车,Figure踩油门:人形机器人又迎“冷暖两极”

机器人赛道的剧情,又反转了。

一边是特斯拉按下暂停键;另一边,Figure宣布量产。

几乎在同一时间段,两条新闻一冷一热,让人形机器人这条主线再次回到聚光灯下。

一、特斯拉遇阻:最难的,是“手”

据多家媒体与业内人士消息,特斯拉缩减或暂停了今年“数千台”Optimus 人形机器人的量产目标,装配阶段性放缓。

原因不复杂——技术卡点。

工程团队在手部与前臂设计上遭遇瓶颈,始终无法实现类人灵活操作。

这部分结构原本被视为机器人“灵魂所在”,也是所有制造环节中最难攻克的部分。

据产业链人士透露,Optimus的关节电机在搬运重物时容易过热,温度超过安全线后必须减速或停机;2.3kWh电池续航不到两小时。

在软件层面,它在特斯拉工厂的内部测试效率仍低于人工(约不足其一半),尚待优化。

早在6月,供应链就察觉特斯拉暂停了零部件采购,如今装配暂缓,算是印证了早前传闻。

此外,据起诉书与媒体报道,特斯拉加州弗里蒙特工厂一名员工在拆解作业中被工业机械臂(含约8000磅配重)击中,现已起诉特斯拉和供应商发那科美国公司,索赔5100万美元。案件仍在审理。

这些问题,让马斯克年初放出的“明年5万台”“未来送上火星”的计划,暂时踩了刹车。

二、Figure突进:换条路“造人”

与特斯拉的停滞形成鲜明对比,美国初创公司Figure 几乎在同一时间发布了其首款面向量产的Figure03 。

这款新机被定义为“为Helix系统和现实世界而生”的通用人形机器人,覆盖家庭、工业、商业等多场景。

相比前两代原型,Figure03实现了多维度重构 :

1. 系统与感知:让机器人“看得更清、反应更快”

搭载自研的Helix系统 ——一套融合视觉、语言、动作的通用VLA大模型,使机器人能理解语义、执行复杂任务。

新一代感知系统在帧率、延迟与视场角上全面优化:帧率翻倍、延迟降至四分之一、单摄像头视场角提升约60%,并具备更深景深与更密集的感知流。

2. 手部与触觉:灵巧度大幅提升

手部系统是这代机的核心亮点。

每只手掌内嵌广角摄像头,提供近距视觉反馈;柔性指尖扩大接触面积,能稳定抓取不同形状与材质的物体。

团队还自研触觉传感器,解决市面方案灵敏度不足的问题,使机器人能感知压力与材质变化——这是Figure03最接近“人手”的一次尝试。

3. 外观与安全:从“工业铁人”到“家庭伙伴”

机体重量较上一代减轻约9%,外层采用柔性织物包覆,并加入多密度泡棉防夹结构,更安全、更适合家庭环境。

支持无线感应充电与无线数据传输,脚部充电线圈在踏上底座后可自动以2kW功率补能,实现自主回桩充电。

这种设计让Figure03更接近消费级形态,也符合“家用机器人”的发展趋势。

4. 制造与供应链:真正走向量产

Figure几乎重新设计了全部零件,采用压铸、注塑、冲压等模具化工艺,让生产周期从“周级”缩短到“秒级”,单台成本显著下降。

按公司披露,BotQ智能制造中心 首期年产能约1.2万台,目标四年累计生产10万台。

在供应链上,Figure对驱动、电池、传感器、电子系统等关键模块实行垂直整合,并与全球优质厂商共建扩产网络,支撑百万级部件生产。

5. 商业化与A股联动:Figure效应开始外溢

在商业化层面,公司称03代机执行器速度可达2倍,扭矩密度提升,能承担更多工业级任务。

而在A股市场,已有企业提前卡位:

长盈精密 据互动记录被媒体解读为向Figure提供人形机器人零组件;

宏润建设 参股的矩阵超智(Matrix-1)产品技术路线与Figure03对标,已在国内获得订单,并拟设合资公司推动量产落地。

三、这一轮,别急着上车

一个缩减,一个量产,机器人赛道的冷热分化再次提醒投资者:技术的门槛,远比想象更高。

此前我们多次提醒大家:

人形机器人不是比概念,是比手指。

只有当“手”真正能像人一样灵活抓取、分拣、组装,产业才算进入可商用阶段。

特斯拉这次的“刹车”,说明这一步还没跨过去;

而Figure03展示的更多是公司在制造与感知侧的工程进展,离“末端控制的可复制可靠性”这道坎,行业整体仍有距离。

我们的判断依然不变:

短期不宜追高机器人概念股。

要等到特斯拉在手部控制、触觉反馈或末端执行器(机器人执行抓取与操作的手部组件)上出现实质性突破,再考虑板块的中期机会。

那时,市场才会从“预期炒作”走向“落地兑现”。

在技术真正成熟之前,投资者该做的,不是追热,而是等“手”动。

届时,关注三点:手部抓取的稳定性、触觉与视觉的协同闭环、连续工况下的热管理与功耗曲线。