物以“稀”为贵,稀土股怎么估值?

花旗在10月10日发布的《中国稀土行业深度报告》指出,稀土行业正处于上行周期的早中期。这并非一句常规的“看多”,而是意味着一个周期的重估开始:稀土正从资源品,变成一种“战略性资产”。当行业的定价逻辑从利润表走向地缘政治,你会发现,传统的PE模型已经无法解释它的未来。

一、周期的起点:从被低估的资源到被争夺的筹码

过去十年,稀土经历过一次被严重误读的周期。

那是2010年代初,中日钓鱼岛争端后,稀土被视为外交筹码,中国一度限制出口,全球价格暴涨。但随后政策松动、海外矿山复产,价格腰斩。资本市场也迅速回到“资源股一日游”的老套路。

然而,这一轮周期不同。

花旗的报告中提到——当前稀土处于“上行周期早中期”,供需缺口正由结构性因素主导 。

这句话的重点在于“结构性”三个字。

1.供给端的结构性收缩 :

中国仍掌握全球约70%的稀土供给,但矿权与出口正被更严格管控,政策目标从“卖资源”转为“掌控产业链”。

一方面,六大稀土集团重组完成,配额制度趋严;另一方面,海外项目如美国MP、澳大利亚Lynas受环保与成本所限,扩产速度远低于预期。

2.需求端的结构性扩张 :

稀土的下游正从“工业材料”转向“战略要素”——风电、EV驱动电机、军用导弹制导、F35雷达系统,无一不依赖高性能稀土永磁。

一个有代表性的信号:据花旗测算,到2030年,全球稀土磁材需求将增长近三倍 ,而高纯氧化镝、铽的供应预计仍短缺20%以上。

当稀土从“供需波动的商品”变成“高壁垒的战略性中间品”,周期的驱动力就发生了根本变化。

它不再是价格周期,而是产业权力的周期 。

二、传统估值为何失效:利润表解释不了战略资产

很多投资者在看稀土股时常犯一个错:拿PE去套模型。

但问题是,稀土企业的利润波动太大、价格周期太长,任何单一年度的盈利都无法代表真实价值。

花旗在报告中的判断是:稀土的估值核心,不在利润,而在资源控制力与政策背书。

换句话说,它更像是“矿权价值股”与“国家安全股”的结合体。

在当前阶段,稀土估值主要可分为两种逻辑:

(一)资源价值法 + DCF模型:锚定长期稀缺与现金流曲线

这是一种“长期价值锚定”逻辑。这种方法是稀土估值的“基础盘”。

它不追求短期盈利的线性增长,而是试图量化“拥有多少可控资源”和“未来能带来多少长期现金流”。

稀土的稀缺性决定了它必须用“储量 × 价格周期 × 折现率”的组合去定价,而非简单看短期盈利。

**** 1.资源价值法:稀缺即价值

对稀土企业而言,核心不在“赚多少钱”,而在“拥有多少、掌握多少”。这类估值方法的起点是储量。

在稀土行业,储量不仅是生产能力的上限,更代表未来10年以上的资源控制权。

资源储量是企业的底层价值锚。以南方离子型稀土为例,全球储量仅约30万吨,但90%在中国南方。

这些储量本身就相当于“地质货币”——即便暂未开采,其战略储备价值也足以支撑估值。

案例一:MP Materials(美国)

MP是美国唯一具备完整稀土采选能力的企业,其主要矿山Mountain Pass的氧化物储量约4400万吨。

2020年上市时,公司利润几乎为零,但市值已超过40亿美元。

为什么?市场按“储量折现”计算其资源价值:

若假设可采稀土氧化物每吨均价1.5万美元,回收率60%,毛利率30%,则可得潜在毛利润约400亿美元;即便按20年周期、10%贴现率折算,其隐含市值仍远高于账面净资产。

换句话说,投资者买的不是业绩,而是未来可支配的稀缺资源 。

这与黄金、锂矿的估值逻辑如出一辙。

2.DCF模型:周期决定折现率

稀土的现金流并非线性增长,而是跟随三阶段价格曲线 波动(上行—平台—回落)。

DCF是资源估值的“精算法”,但在稀土行业必须引入周期修正 。因此,传统DCF需进行“周期化修正”:折现率应随产业周期动态调整。

传统DCF假设价格稳定,但稀土价格往往呈3–5年一轮的波动周期。

案例二:中国北方稀土(行业龙头)

北方稀土的主要产品为氧化镨钕。假设未来五年价格维持15万元/吨,EBITDA利润率40%,同时考虑国家配额增长率2%/年。

如果以10%贴现率折算,则隐含估值约在3500–4000亿元之间。

但若考虑花旗判断的“上行周期早中期”假设——未来三年价格中枢再上移20%,则DCF估值上升至约4500亿元。

这解释了为什么在当前PE高达102倍的情况下,机构仍维持“买入”评级:

因为估值锚不在利润表,而在价格周期的折现曲线。

一句话总结:

资源价值法提供“下限”,DCF提供“上限”,二者共同定义稀土企业的合理估值带。

花旗判断当前处于“上行早中期”,意味着未来两年价格中枢仍将抬升,现金流折现值存在继续上修空间。

换句话说,稀土的价值不是利润的函数,而是资源控制权与周期位置的函数。

估值锚点,已从利润表迁移到资产负债表。

(二)PB + 标准差法:反映市场的情绪溢价与政策溢价

第二种逻辑是“市场行为定价法 ”,主要用于资源周期股的中短期评估。

当利润波动过大、DCF不易预测时,市场会改用PB(市净率)来判断相对高低。

稀土企业的盈利波动剧烈,导致PE难以稳定,市场往往改用PB(市净率)来判断相对位置。

在资源周期中,PB常被视为行业“情绪温度计”——既反映价格预期,也包含政策预期。

**** 1.历史PB均值 + 标准差带估值

资源类股票往往以PB的“均值回归”作为定价锚。

稀土行业过去十年PB均值约2.5倍,波动区间在1.5倍至5倍之间。

我们可以用一个经验模型来理解:

·当PB低于均值 -1σ(约1.5倍)时,市场极度悲观、价格接近成本区;

·当PB位于均值 +1σ(约3.5倍)时,市场进入乐观期;

·当PB超过 +2σ(约5倍以上)时,通常意味着周期顶部或政策拐点临近。

这种方法也是花旗采用的估值方法。

案例三:2017年稀土板块牛市

2016年下半年至2017年中,氧化镨钕价格从25万元/吨涨至50万元/吨,北方稀土PB从1.8倍飙升至5倍。

次年价格回调后,PB回归至3倍附近。

这轮波动清楚显示了PB的“标准差区间”如何反映市场情绪和政策周期。花旗在报告中给予北方稀土2026年预期PB 9.5倍估值(较2013年以来历史均值+2个标准差)。

**** 2.政策溢价的可持续性

稀土行业不同于普通资源股,其高估值部分来自政策托底。

六大稀土集团配额制度、稀土出口审查机制、重稀土储备计划等,都在降低供给弹性。

这意味着PB的溢价区间在未来几年内有望维持——市场预期的“高估”,其实反映的是战略属性定价。

案例四:2021年稀土集团整合期

当时中国六大稀土集团完成重组,行业进入“配额统一、出口审查、战略储备”的新阶段。

即便稀土价格并未大涨,核心龙头PB依然稳定在4倍以上,远超周期均值。

原因在于——市场预期行业进入“寡头垄断 + 国家战略”阶段,风险溢价下降,PB估值反而获得再定价。

因此,PB + 标准差法并非短线炒作指标,而是周期定价的“温度计” 。

它告诉我们,稀土股的估值并非虚高,而是在战略溢价与政策托底下形成的“新常态”。

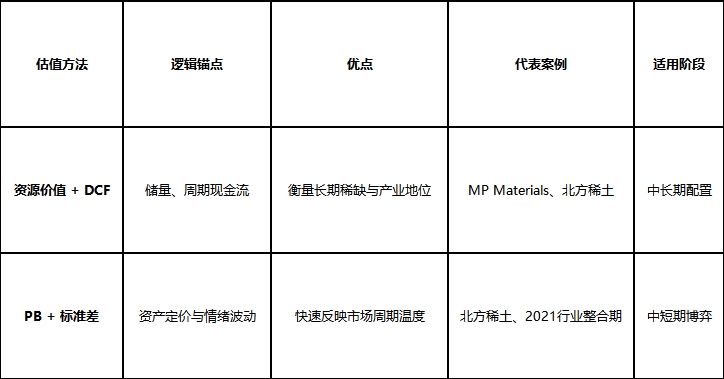

笔者将上述两种方法作下对比,如下表:

一句话概括:

前者定价“内在价值”,后者定价“市场预期”;一个告诉你该值多少钱,另一个告诉你现在贵不贵。

因此,从估值角度看,稀土企业的PB不是泡沫,而是对稀缺与主权资产化的合理反映。

三、战略属性的觉醒:从商品逻辑到国家逻辑

过去资本市场看稀土,是看供需。

而现在,全球都在重新认识一个事实:稀土已不只是“资源”,而是国家安全的一部分。

1.美国的焦虑与备份计划

美国国防部在2024年追加了对MP Materials的战略补贴,要求其在内华达州建成独立的氧化物分离产线,以摆脱对中国进口的依赖。

然而,现实是:截至2025年中,美国仍有超过70%的稀土氧化物需经中国冶炼。

美国的“去中国化”更多停留在“口号”阶段。

2.欧洲的追赶与妥协

欧盟早前通过《关键原材料法案》,计划2030年前将稀土自给率提升至40%。但问题在于——环保标准与开采成本,使得任何新矿项目都面临巨额亏损。

花旗报告提到:“除非全球价格维持高位,否则欧洲的稀土项目难以商业化。”

3.中国的产业升级与产业链闭环

与之形成对比的是,中国稀土产业正从“出口氧化物”转向“输出高端磁材”。

自2023年以来,多地磁材厂扩建项目陆续开工,稀土冶炼、分离、合金、永磁材料正形成“全链条一体化”。

这意味着,中国不再是稀土的供应者,而是全球磁性科技产业的控制者。

当稀土从贸易品变成“科技系统的底层材料”,其估值逻辑自然脱离财务指标,进入一种新的范式:主权资产化 。

这也是花旗在报告中暗示的——稀土的定价未来更多取决于国家政策与全球博弈的边界,而非单纯的成本与需求。

四、投资逻辑的转变:周期股的“后半场”

从投资视角看,稀土行业的行情往往呈现“政策驱动—业绩兑现—资本扩散”三阶段循环。

1.政策驱动期(当前阶段)

国家强化资源管控、花旗等机构集体上调周期预期,市场开始重估行业的稀缺属性。

这一阶段估值高企、分歧扩大,但趋势确立。

2.业绩兑现期(未来12–24个月)

当新一轮新能源磁材需求落地、下游盈利改善时,行业现金流将进入上升周期。

稀土股可能迎来估值与利润的“共振窗口”。

3.资本扩散期(周期后段)

当市场意识到稀土是“战略资产”后,资金会向上下游扩散:磁材、永磁电机、稀土回收、军工复合材料等。

那时,稀土股将不再独立,而成为“硬科技链条”的底层支撑。

因此,稀土股不是短期交易标的,而是周期中段的结构性配置品。

花旗判断行业处于“早中期”,意味着还有两到三年的窗口期 ,但节奏感比方向更重要——投资者需要在波动中持有确定性。

五、结语:稀土估值的未来,是政治经济学

稀土行业的真正拐点,不在价格,而在认知。

过去我们用利润表看资源,用成本曲线看供需。

现在我们要学会用战略安全和科技主权的眼光 看稀土。

当一个行业的价值被国家战略、全球能源转型、地缘格局同时绑定,它已经不再属于传统意义的“周期股”。

正如花旗在报告中最后一句所言——

“稀土是全球绿色转型的底层货币。”

而当一种资源成为“货币”,它的估值方式,就必须重写。