欧洲用户不愿意给ChatGPT付费?当AI的热度碰上现实的冷空气

人工智能的神话故事终于遇到了现实的阻力。

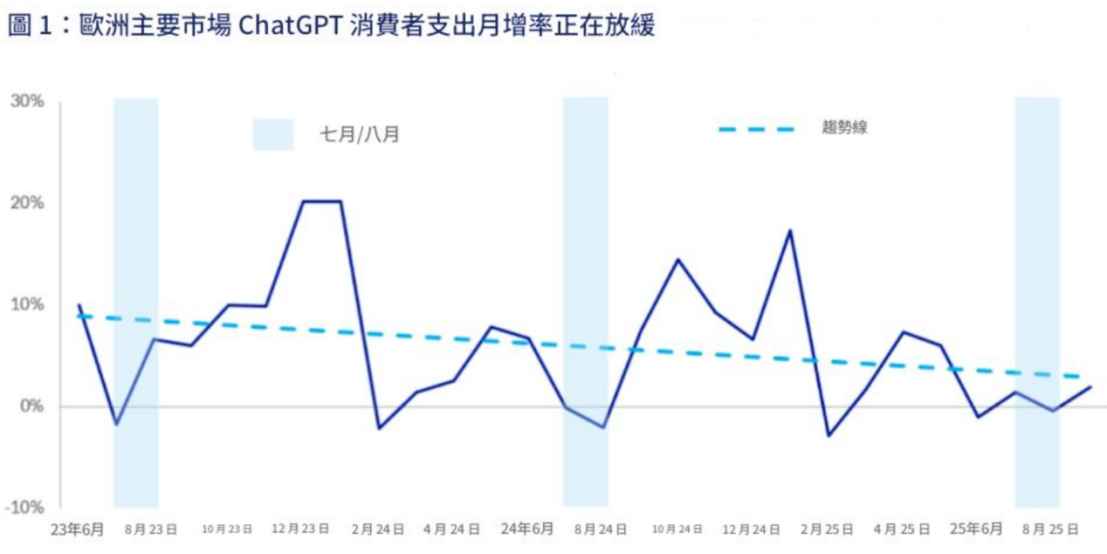

近日,德意志银行(DeutscheBank)发布研报指出:欧洲在ChatGPT上的支出自5月以来一直停滞不前,这表明人工智能热潮的典型代表可能难以招募新用户为其付费。

报告选取了法国、德国、意大利、西班牙和英国的第三方金融机构匿名交易支出数据样本,结果显示:

·2025年初,ChatGPTPlus在这些国家的月度支出仍保持增长;

·但从5月起,增速显著放缓,部分国家甚至出现零增长;

·与2024年同期不同,今年夏季后的回暖并未出现,趋势更像是“平台期”而非季节性波动。

ChatGPT在欧洲的用户活跃度依旧领先,但付费增长明显减速——而欧洲市场原本是OpenAI海外订阅收入的重要支柱。

与此同时,德银引用数据指出:欧洲职场 AI 采用率约 48%,美国约 55%;两个市场约 58% 受访者在家中使用 AI(家庭场景),说明AI渗透仍在初期阶段。

这意味着,AI的使用热度仍在上升,但愿意为之付费的人却越来越少。

一、从用户数量到付费规模:落差明显

OpenAI的增长故事看似壮观——

每周8亿活跃用户、全球最受关注的AI品牌、估值高达5000亿美元。

可问题在于,这一切都是“使用热”而非“付费热”。

德银引用OpenAI内部估算:ChatGPT付费用户约2000万,意味着全球仅约2.5%的活跃用户选择订阅。

若以ChatGPT Plus 20美元/月、订阅约2000万计,每月收入约4亿美元,年化约48亿美元。——这与公司数百亿美元的估值相比,显然显得单薄。

德银的报告用更直白的对比展示了这个矛盾:

换句话说:OpenAI的估值接近Netflix,但收入还不到Netflix的三分之一,用户更是只有十分之一。

这不仅是“泡沫”的问题,而是AI商业模式的结构性挑战——

它还没找到一个能让大众长期买单的理由。

二、欧洲市场的增长信号为何减弱?

从市场结构来看,有三种可能的因素:

1.隐私与监管,让功能打折。

欧洲对AI的监管更严格,GDPR要求企业在数据采集、模型训练上高度透明。ChatGPT在欧洲功能相对保守,部分插件、联网和自定义功能并未全面开放。体验差异,让用户对Plus版本的付费意愿下降。

2.定价与税收结构不利。

ChatGPTPlus在欧洲售价为20欧元/月,含税价甚至高于美国市场。

加上欧元区信用卡体系、VAT税率等因素,许多用户觉得“溢价太高”。

3.本地替代产品崛起。

法国Mistral、德国AlephAlpha,以及美国的Anthropic(Claude)都在提供更贴合本地语言和合规标准的模型服务。

再加上GoogleGemini和Perplexity的免费入口,欧洲市场的AI工具竞争已进入“拼免费”阶段。

这些现实差异,可能共同造成了ChatGPT在欧洲的“热度不减、付费增速放缓”现象。

德银图表显示:截至2025年5月,ChatGPT仍稳居全球访问量第一,但Google的Gemini增长势头最猛,而Claude、Perplexity等免费替代品的曲线也在上扬。

这意味着,AI服务在欧洲已从“好奇心驱动”进入“性价比驱动”。

三、AI变现的“天花板”在哪里?

德银分析师说的很直接:“AI毫无疑问将改变世界、提升生产力,但盈利的路径仍然模糊。真正的挑战,不在算法,而在商业模式。”

这句话,精准击中了AI商业化的痛点。

1.用户边际价值递减

AI的惊艳感只在第一次使用。多数人只用来写邮件、改文案、翻译或查资料。免费版能满足80%的需求,升级到Plus的动力自然不足。

2.功能趋同、竞争白热化

从ChatGPT到Claude、Gemini、Copilot、DeepSeek,功能差距在缩小。

AI模型越强,用户越难感受到“质的提升”。于是,价格成了决定因素。

3.成本高、回报慢

OpenAI需要通过高速增长来支撑5000亿美元的估值。

据《TheInformation》报道,到2029年,OpenAI年收入目标1150亿美元,其中一半将来自API与企业授权,而非个人订阅。

但这种结构调整需要数年时间,且利润率仍受制于GPU和电力成本。

简单来说,AI的使用正在大众化,但盈利依然精英化。

四、若趋势延续,估值或将被重写

如果欧洲的消费停滞成为全球趋势,OpenAI的估值模型可能需要重估。

AI赛道当前的估值,建立在一个假设上——用户增长可以迅速转化为付费增长。

但从目前数据看,这个假设开始动摇。在企业侧,AI确实提高了生产率;但在C端用户层面,它还没变成“刚需”。

于是我们看到了这样的两极分化:

一边是OpenAI、Anthropic等公司估值飙升,资本疯狂下注;

另一边是欧洲消费者开始理性观望,AI的价值被重新审视。

如果AI的商业模式不能更快“自我造血”,市场势必会要求它拿出更清晰的收入曲线,而不是无限延展的故事。

五、写在最后:热潮未退,只是进入了真实阶段

AI不是泡沫,而是成长曲线正在“变平”。

ChatGPT的用户仍然在增加,但从“愿意用”到“愿意付费”,中间隔着心理学、经济学与体验设计的鸿沟。

对OpenAI而言,下一步的战场,不在于模型参数,而在于如何让AI成为生活的一部分,而非一时的新奇玩具。

消费者不是背叛了AI,只是开始算账了。

而AI公司,也终于要面对——技术之外的商业现实。