增量政策层出不穷,新一轮降准降息何时到来?

近期,中国经济政策领域动作频频,从国务院常务会议部署”促消费稳投资”,到央行重提”跨周期调节”,再到财政数据透露出积极信号,一系列政策组合拳正为经济回稳注入强劲动能。在这场稳增长攻坚战中,货币政策与财政政策的协同发力成为市场关注焦点,而新一轮降准降息的预期更是牵动着资本市场的神经。

一、政策加码背后的经济逻辑

(一)外需与内需目前面临的现实处境

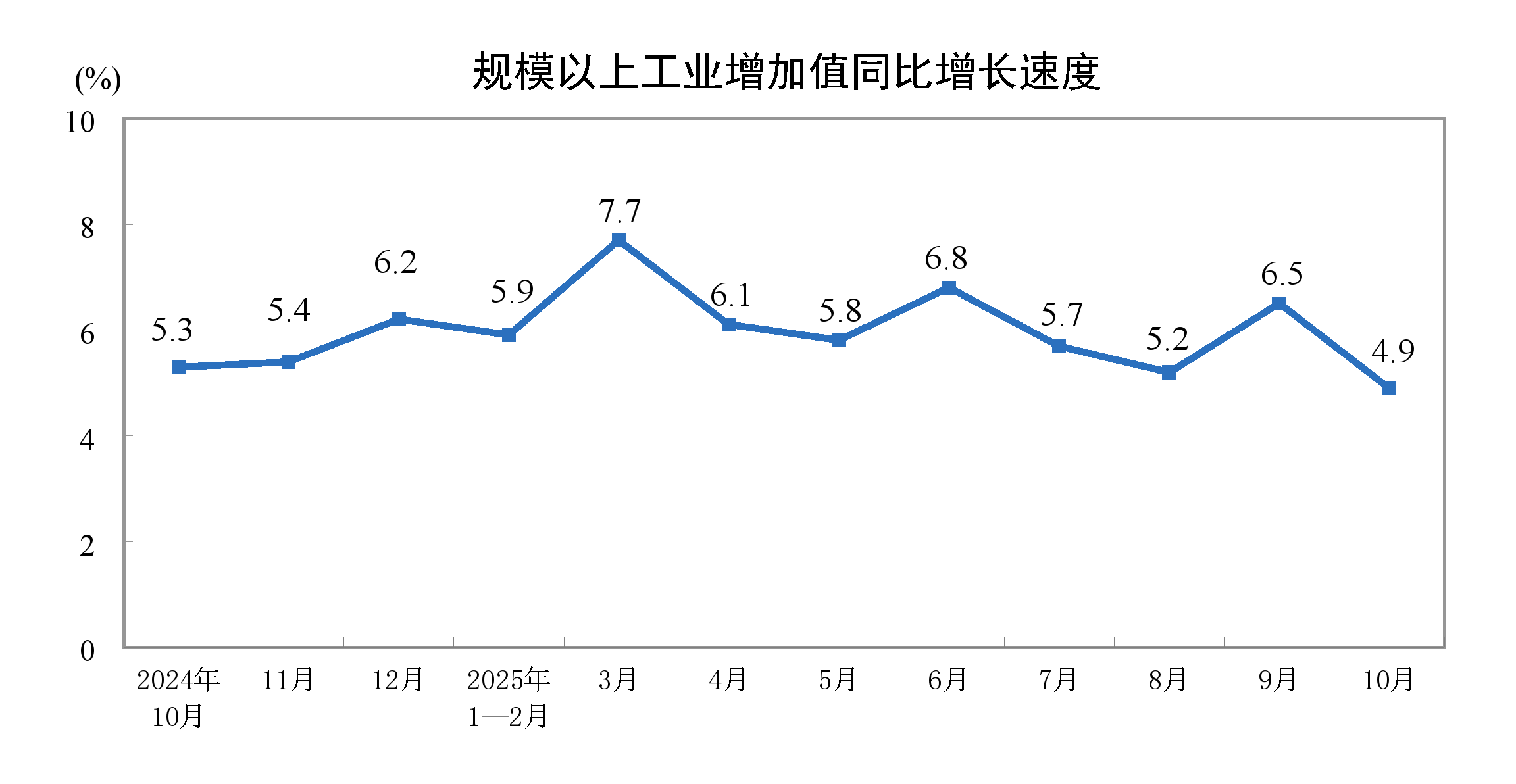

国家统计局数据显示,10月份规模以上工业增加值同比增长4.9%,增速较9月放缓1.6个百分点;社会消费品零售总额同比增长2.9%,较9月小幅回落0.1个百分点。更值得关注的是,全国固定资产投资(不含农户)前10个月同比下降1.7%,其中民间固定资产投资同比下降4.5%。这组数据折射出当前经济运行面临的严峻挑战。

外需放缓导致出口承压,内需不足制约消费增长,因此,需要政策手段的进一步扩张,来提振市场信心,从而给资本形成乐观预期。

(二)物价水平持续低位运行

10月份,中国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.2%,环比上涨0.2%;工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.1%,降幅比上月收窄0.2个百分点,连续第3个月收窄。相关数据一定程度上反映出总需求不足的现实,也为货币政策宽松创造了空间。

由于本身我国政府负债率较低,物价处于偏低水平,财政政策和货币政策在稳增长方向,就都有较为充足的发力空间。

(三)政策传导机制亟待疏通

尽管9月底以来5000亿元新型政策性金融工具加快投放,5000亿元地方债结存限额用于补充地方政府综合财力,但政策效果显现仍需时日。

10月金融数据呈现”信贷需求不足”的特征,新增社融8150亿元,同比少增5970亿元,显示出实体融资需求依然疲软。

二、货币政策工具箱如何打开?

(一)降准降息的必然性与时点选择

央行在《2025年第三季度中国货币政策执行报告》中重提”跨周期调节”,释放出政策重心转向中长期结构优化的信号。花旗大中华区首席经济学家预测:”2026年将降息20个基点、降准50个基点,主要起到维持宽松信号作用。”

上述判断基于三个考量:

①银行净息差约束 :当前银行净息差已降至1.4%的历史低位,与不良率形成倒挂,限制了货币政策空间。

②政策传导效率: 需要通过降准释放长期流动性,降低银行负债成本,增强信贷投放能力。

③汇率因素: 尽管人民币面临升值压力,但适度宽松有助于对冲外部不确定性。

(二)结构性工具精准滴灌

在总量政策受限的情况下,结构性货币政策工具的重要性日益凸显。央行已明确表示,将用好科技创新、绿色发展、消费等领域再贷款工具,引导信贷结构优化。

而且,近阶段人民银行对流动性的调控呈现“量增价稳”趋势。据统计,央行本月通过买断式逆回购已实现净投放5000亿元,规模较10月增加1000亿元,且这已是连续第六个月加量续作,显示出维护流动性合理充裕的决心。

(三)政策协同效应提升

货币政策与财政政策的配合更加紧密。9月底以来,5000亿元新型政策性金融工具加快投放,盘活使用5000亿元地方债结存限额,有助于推动经济回稳向好。财政支出节奏加快,将对冲需求偏弱带来的拖累,为货币政策创造更好的传导环境。

三、财政政策如何接力发力?

(一)广义财政支出保持强度

国内10月广义财政支出当月同比为20.4%,较9月明显提速;一般财政支出加码,当月同比10.4%;政府性基金支出大幅提速,当月同比44.8%。从预算完成度看,10月广义财政支出预算完成7.2%,高于2023年同期的6.2%和过去五年平均支出进度5.9%,”中央加力、地方蓄力”的格局,给年末政策加码预留了空间。

(二)专项债额度提升可期

中信证券首席经济学家认为,2026年财政政策将更加积极,赤字率或将继续维持在4%左右,专项债额度有望提升并向项目建设倾斜。这与此前国常会部署的”两重”建设(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)形成呼应,8000亿元支持1459个项目的投资计划,将有效带动有效投资。

(三)消费提振政策持续加码

面对居民消费率偏低的现状,政策层面正在构建”消费升级引领产业升级”的新机制。国务院常务会议明确提出,要以优质供给更好满足多元需求,实现供需更高水平动态平衡。

具体措施包括:扩大”以旧换新”补贴规模至3000亿元并扩大覆盖范围、加大”一老一小”领域投入,育儿补贴保持1000亿元规模、推广养老消费券至全国,提升城乡居民基础养老金等。

10月财政支出继续大幅提速后,叠加11月新一轮大规模债务化解开启,财政政策对四季度经济的支撑效果,很有可能会加速显现。考虑到当前政策传导相对间接的领域,如服务业投资、餐饮消费、地产投资等仍有一定修复空间。预示着长期经济更可持续的恢复,仍需依赖增量政策变化。

四、市场影响与投资机遇

(一)股市:整体性机会凸显

央行”跨周期调节”思路下,科技创新、消费升级、绿色转型等领域将获得更多金融支持。中信证券判断,人民币汇率温和升值背景下,外资配置中国资产的趋势将持续。特别是AI生态、医疗保健、新能源等板块,有望成为增长新引擎。

(二)债市:利率宽松空间打开

在货币政策宽松预期下,国债利率有望呈现”先下后上”的走势。10年期国债收益率已从9月的2.7%附近回落至2.5%左右,显示出市场对降息的预期。但需警惕的是,若稳增长政策推动通胀预期回升,利率宽松空间将受到限制。

(三)汇率:双向波动特征增强

尽管多位经济学家预测人民币将迎来升值周期,还要评估美联储降息节奏、中美经贸关系变化等因素仍可能引发汇率波动。企业应加强汇率风险管理,避免过度押注单边行情。

五、前瞻:政策合力塑造发展新篇章

站在”十五五”规划开局之年的门槛上,中国经济正经历着深刻转型。政策层面已形成明确共识:既要通过逆周期调节稳定短期增长,更要通过跨周期调节培育长期动能。政策思路的转变,在投资方向、消费逻辑、产业升级等三方面,表现会更为突出。

①投资方向: 从传统基建向”两重”建设转型,8000亿元投资聚焦长江流域生态修复、西部陆海新通道等战略性项目

②消费逻辑: 从数量扩张向质量提升转变,服务消费、数字消费、绿色消费成为新增长点

③产业升级 :从要素驱动向创新驱动转变,AI领域资本开支预计超3.3万亿元,新基建年增8%-12%

总体而言,在这场经济转型攻坚战中,货币政策与财政政策的协同配合至关重要。可以预见,在年底前稳增长政策有望进一步加力,新一轮降准降息或将适时落地。但更关键的是,这些政策如何与结构性改革形成合力,推动中国经济迈向更高质量、更可持续的发展道路。